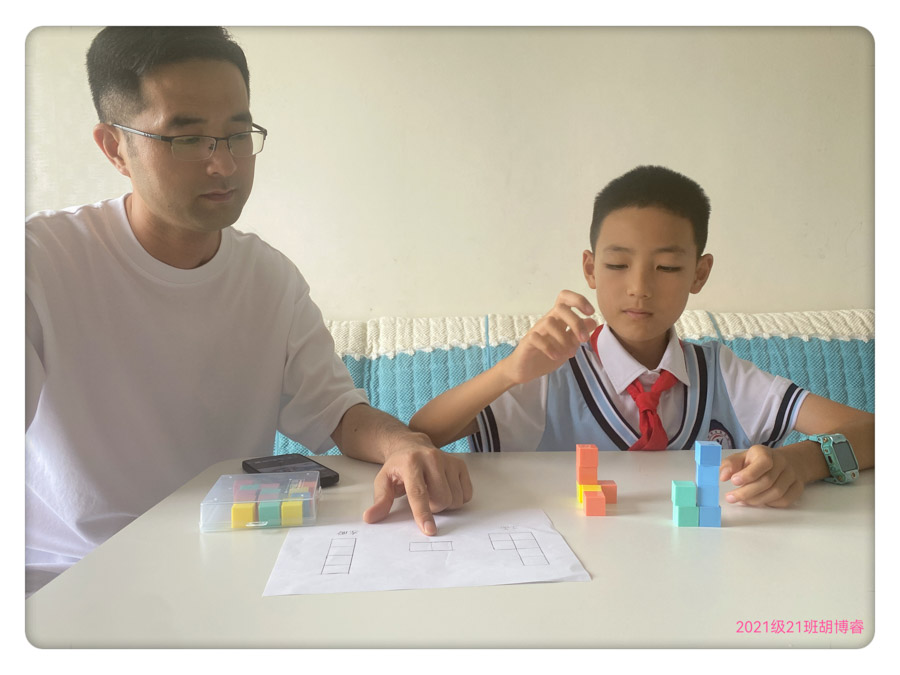

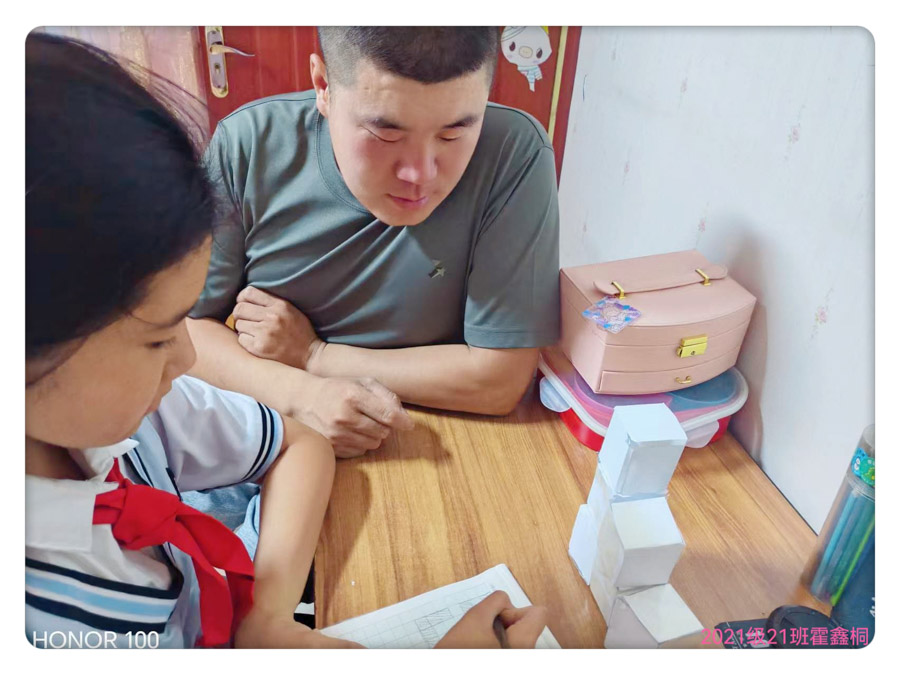

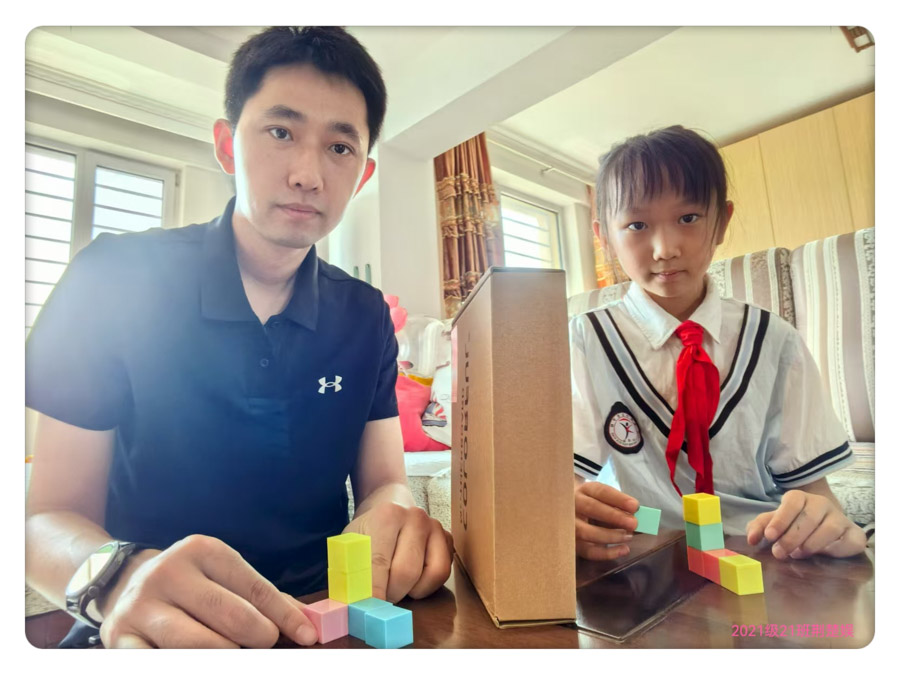

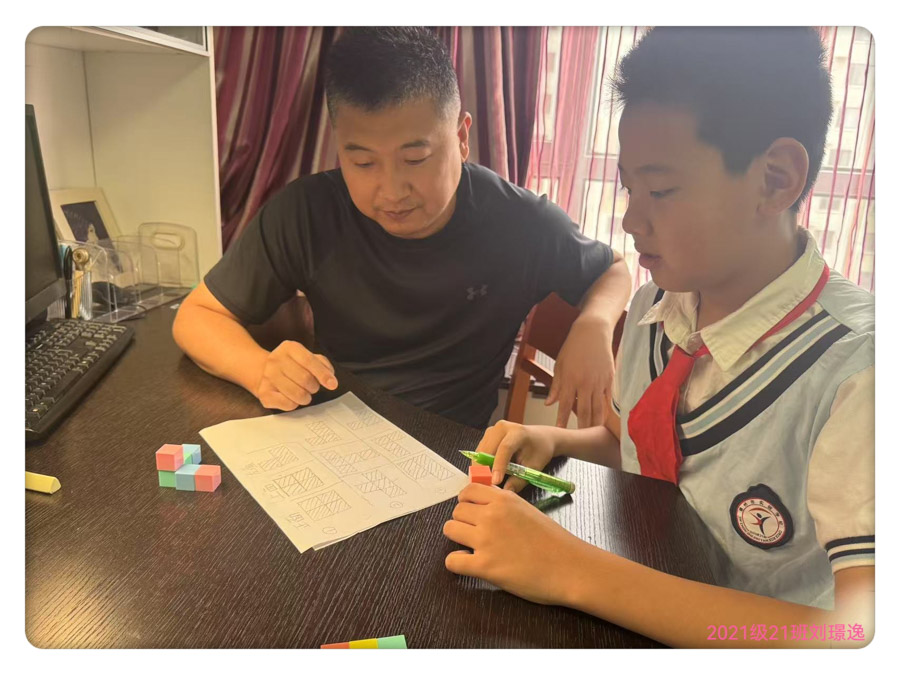

小学部跨学科项目化学习成果(七)——亲子同行 玩转立体图形 2021级21班

【项目背景】

数学是思维的体操,而立体图形是生活中无处不在的“空间密码”。从积木拼搭到房屋建造,从玩具设计到日常收纳,都藏着它的身影。暑假来临,如何在亲子互动中将课本上的立体图形知识应用于实际生活,既巩固了学习成果,又加深了家庭情感?这成为了我们设计活动的核心议题。为此,我们以“玩转立体图形”为主题,推出了暑期亲子跨学科项目化学习活动。在“玩中学”的过程中提升了自己的能力,让暑期的成长既充满欢乐又富有智慧。

【寻找主题】

随着蝉鸣的响起,暑假如期而至。孩子们摆脱了沉重的书包,却带着一个小小的疑惑:“如何将课本知识应用到实际中?”他们好奇地问:“学习了立体图形之后,除了做题目,我们还能做些什么?”与此同时,家长们也在期待:“是否有可能让陪伴孩子的时光变得既轻松又富有成效?”

带着“如何将立体图形知识融入亲子活动,使知识与生活相结合”的思考,我们在与家长和孩子们的交流中发现:仅仅通过拼搭积木来学习数学,孩子们感到缺乏乐趣;而仅仅绘画或讲故事,又缺少了知识的深度。大家普遍认为:需要找到一个“用知识解决实际问题”的小项目,让数学、语文、美术自然地融入其中。最终,我们确定了以“设计一套‘家庭立体图形趣味手册’”作为核心项目——手册中应包含自己拼搭的立体造型、绘制的视图、创作的图形故事,以及与家人一起参与的游戏。这个项目不仅需要运用数学知识进行拼搭和绘图,还需要语文能力来表达和编写故事,更需要美术技巧来进行创意美化,正好可以让知识在亲子合作的过程中变得生动而有趣。

【活动准备】

活动伊始,每个家庭化身为“创意小分队”,围绕“制作手册、探索图形”展开准备工作。家长与孩子像“合伙人”一样分工合作,共同制定了一份“跨学科材料清单”:包括数学领域所需的正方体积木、方格纸;语文方面所需的笔记本(用于编写故事、记录发现);美术方面所需的彩笔、贴纸(用于美化手册);以及用于拍摄造型作为手册插图的相机。在准备过程中,孩子们提出了疑问:“如何为手册取一个吸引人的名字?”家长则给予提示:“可以运用你在语文课本中学到的‘为事物命名’的技巧,结合我们所拼接的图形进行思考。”——问题一经提出,学科知识之间的联系便自然而然地显现出来。

【知识学习】

为了制作“家庭立体图形趣味手册”,我们首先需要复习相关知识。孩子们通过“问题导向”的方式回顾了知识:当他们想要构建一个“城堡”模型,却对“如何摆放正方体以确保稳定性”记忆模糊时,家长建议翻阅数学课本,探讨“立体图形的稳定性”,并尝试在底层多放置几个正方体以增强稳固性——数学知识帮助解决了“如何构建”的难题;孩子在为城堡编写故事时,对形状的描述感到困难,于是参考语文课本中关于‘描述物体’的段落,首先说明使用了多少个正方体,再描述从正面观察的形状,这样叙述会更加清晰——语文表达技巧解决了“如何表达”的问题。在绘制城堡视图时,孩子认为作品不够美观,回想起美术课上学习的“涂色区分法”,建议使用不同颜色区分可见与不可见部分,以提高画面的清晰度——美术技巧解决了“如何绘制”的问题。

此外,家庭成员共同进行了“生活中的图形观察”活动:在超市购物时观察包装盒(例如长方体的牛奶盒、圆柱形的罐头),回家后孩子在笔记本上记录:“我注意到牛奶盒能够稳定站立,这是因为它的底面是平的,与我们构建的底层正方体较多的模型相似。”——知识就这样从课本融入到日常生活中。

【实践探究】

“家庭立体图形趣味手册”的创作过程,化身为跨学科解决问题的“实践场”,每个环节都蕴含着“知识搭把手”的小故事:

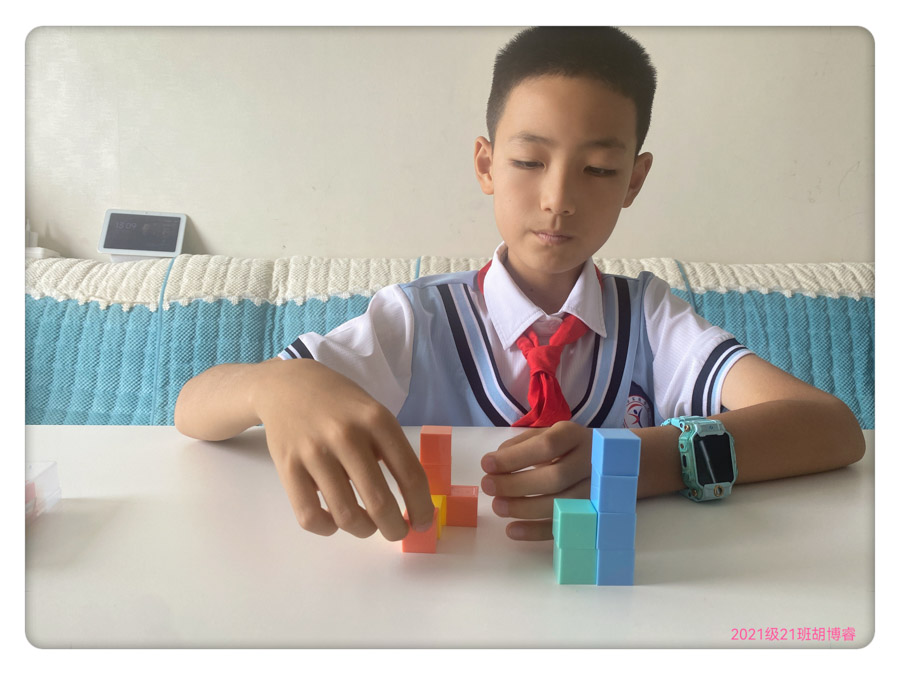

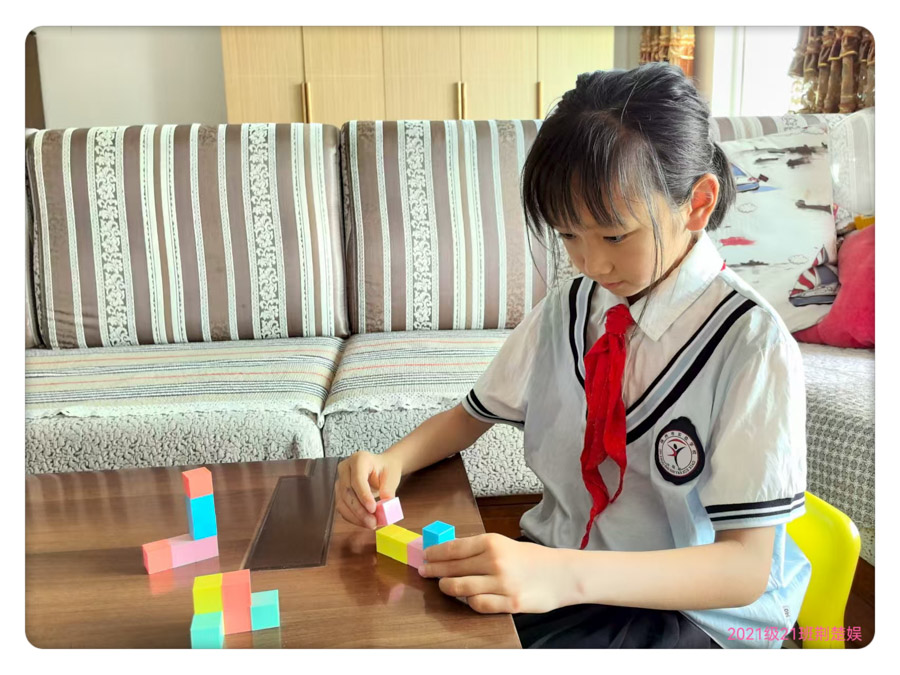

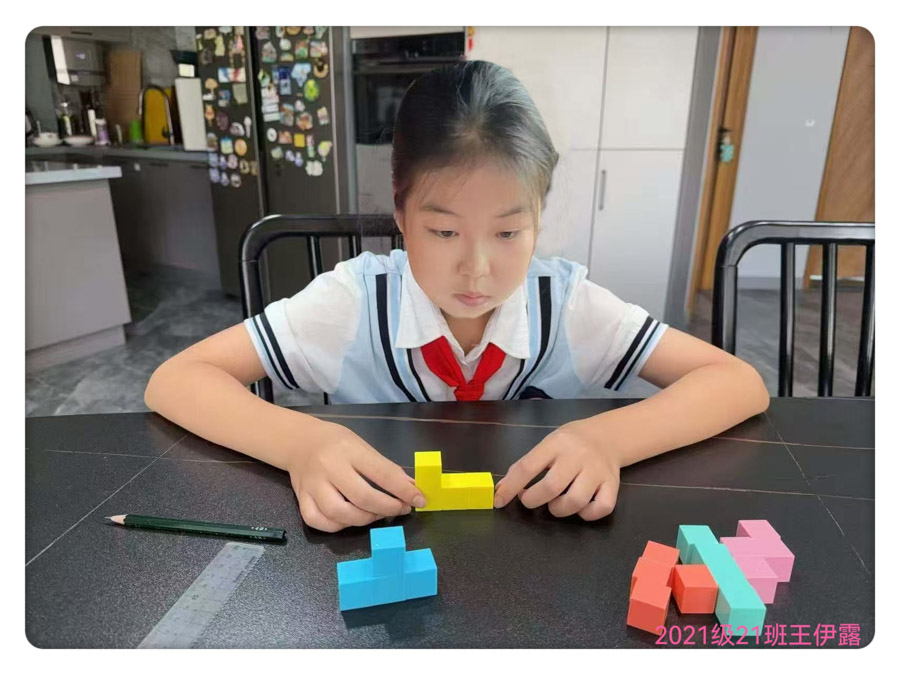

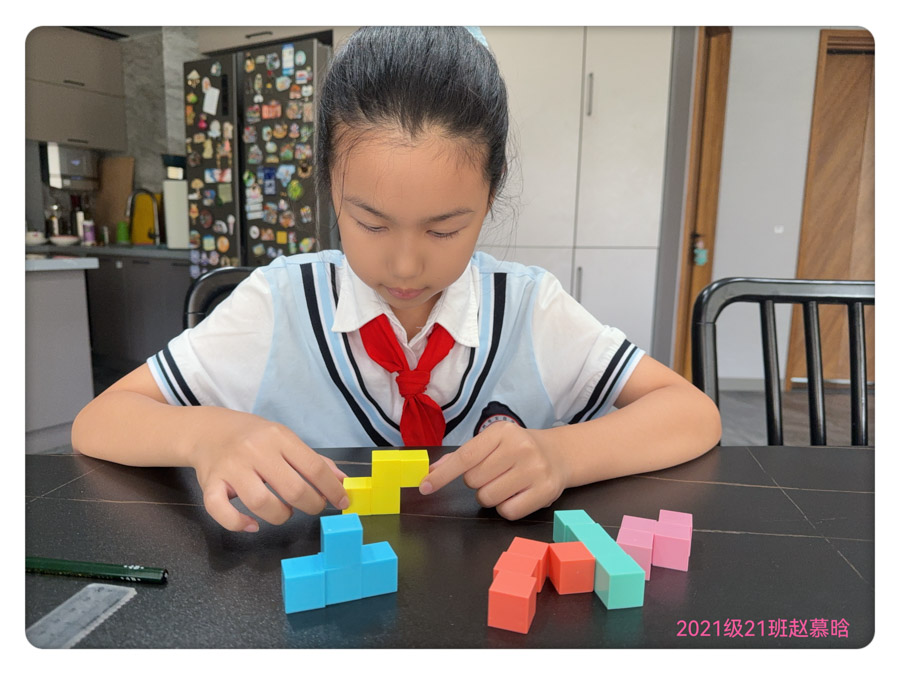

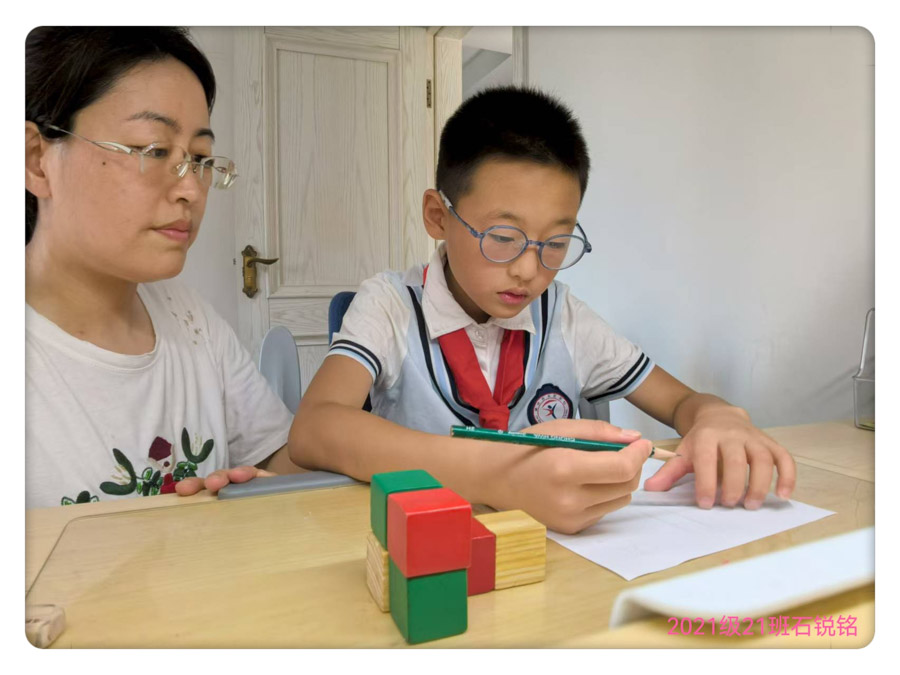

(一)拼搭造型

孩子渴望拼出一个“会讲故事的城堡”,但尝试多次后发现它总是不稳固。家长提出疑问:“你认为为什么会这样?是不是因为底层太窄了?”孩子数了数底层的正方体:“只有2个!”他们一起翻阅数学书,发现“底面越大越稳”的原理,于是将底层增加到4个,城堡果然变得更加稳固。完成后,孩子兴奋地宣称:“这是‘魔法城堡’,底层的4个正方体是坚固的地基,上面3个则是高耸的塔楼!”——数学知识解决了“稳定性”问题,而生活经验则激发了造型的灵感。

(二)绘制视图

为了将城堡的正面、上面、左面绘制进手册,孩子最初难以区分左右。家长建议:“你可以站在城堡的左边,用手机拍一张照片,然后对照照片来画,就像美术课上的‘写生’一样!”在绘画过程中,孩子觉得视图过于单调,便想起了美术课上的“装饰技巧”,用红色填充可见的正方形,用虚线勾勒出被遮挡的部分,并在旁边画了一个小太阳作为装饰。旁边附注:“正面视图有2行,看起来像台阶一样——这是孩子发现的小规律!”——数学的严谨观察与美术的创意表达相结合,使得视图既精确又吸引人。

(三)编写故事

在手册的“图形故事”环节中,孩子想要编写一个关于“城堡里的正方体士兵”的故事。他意识到:“我需要把正方体的特征融入故事中,比如它有6个面,每个面都是正方形,就像士兵的盔甲一样!”孩子沉思后写道:“正方体士兵身披6件正方形盔甲,站在长方体的城墙上,从上方看去,就像是一排排小方块在站岗。”完成故事后,家长微笑着说:“看,数学特征让故事变得更加生动!”——语文表达赋予了知识情感,而数学特征则为故事提供了坚实的基础。

(四)设计游戏

手册的最后一页需要设计一个“家庭游戏”,孩子提议玩“图形猜猜乐”。如何设定规则呢?家长提议:“一个人用语言描述造型,另一个人负责拼搭,第三个人则绘制视图进行验证,这样全家人都能参与进来!”在试玩时,孩子描述:“底层是3个并排的正方体,上层中间放1个”,拼搭完成后绘制视图对照,确认无误后,大家开心地击掌庆祝——游戏让知识在互动中变得生动有趣。

【成果展示】

暑假尾声,每个家庭都携带着“家庭立体图形趣味手册”参加了成果展览。手册中蕴含了丰富的跨学科知识细节:在某些手册中,“机器人造型”的视图用彩笔标注了“头部(上层2个)”和“身体(底层4个)”,旁边附有文字说明:“从正面看,它像一个‘凸’字,这是我发现的数学规律!”;在其他故事中,“长方体快递盒”仿佛拥有了生命:“我有6个面,每一对相对的面大小相同,能够容纳一个正方体小礼物!”;孩子们还参与了自己设计的“猜猜乐”游戏:一个孩子描述“像小火车,底层5个,上层1个在最后”,其他人则通过拼搭和绘画来参与,欢声笑语中融合了知识的交流。这让我们深刻体会到:无需刻意教授‘跨学科’知识,一个简单的小任务就能激发孩子们自主地运用数学知识进行拼接、用语文表达、用美术技巧进行创作。

【评价与反思】

1.学生自评:在制作手册的过程中,我最初对于如何描述城堡的形状感到困惑。经过妈妈的指导,我学习了语文课本中的描述方式,从而使得表述变得清晰。在绘制视图方面,我发现自己绘制的图形不够美观,但借鉴了美术课上学习的涂色技巧后,作品显得更加生动。我逐渐认识到,拼装积木的过程不仅仅涉及数学知识,讲故事和绘画技巧同样能够提供帮助。与家长共同完成手册的过程让我感到非常愉快。

2.家长评价:过去,陪伴孩子学习数学仅限于完成习题,但这次在制作手册的过程中,孩子自发地询问‘如何表达得更清晰’以及‘怎样才能画得更美观’,主动地将语文和美术知识融入其中。面对难题时,我们共同查阅资料、尝试解决,这不仅加深了知识的理解,也使我们的亲子关系更加紧密。显然,‘运用知识解决问题’是最佳的学习方法。

3.教师评价:翻阅孩子们的手册,我注意到:当核心任务设定为“完成一项有益的项目化学习活动”,知识便不再是孤立存在的。数学在此过程中解答了“如何拼接、如何绘制”的规律性问题;语文则处理了“如何表达、如何书写”的沟通问题;美术则贡献了“如何美化、如何展示”的创意解决方案。在亲子合作的环节中,孩子们自然而然地意识到“解决一个问题需要多学科知识的协助”,这正是跨学科学习的精髓所在:知识因实际应用而相互联系,学习因共同参与而充满温情。