小学部跨学科项目化学习成果(五)——探秘昼夜交替,解锁自然与人文的密码 2020级7班(原4班)

【活动背景】

昼夜交替是我们日常生活中常见的自然现象,它与地球的运动息息相关,同时也在文学作品中被赋予了丰富的内涵。对于五年级的学生来说,这是一个既能接触自然科学知识,又能融合人文素养培养的绝佳探究主题。为了让同学们在暑假期间能将多学科知识融会贯通,提升综合学习能力,我们开展了此次以“探秘昼夜交替,解锁自然与人文的密码”为主题的项目化学习活动。

【活动目标】

科学方面:让同学们了解昼夜交替是由地球自转引起的,掌握其规律,清楚昼夜变化对动植物和人类生活的影响。

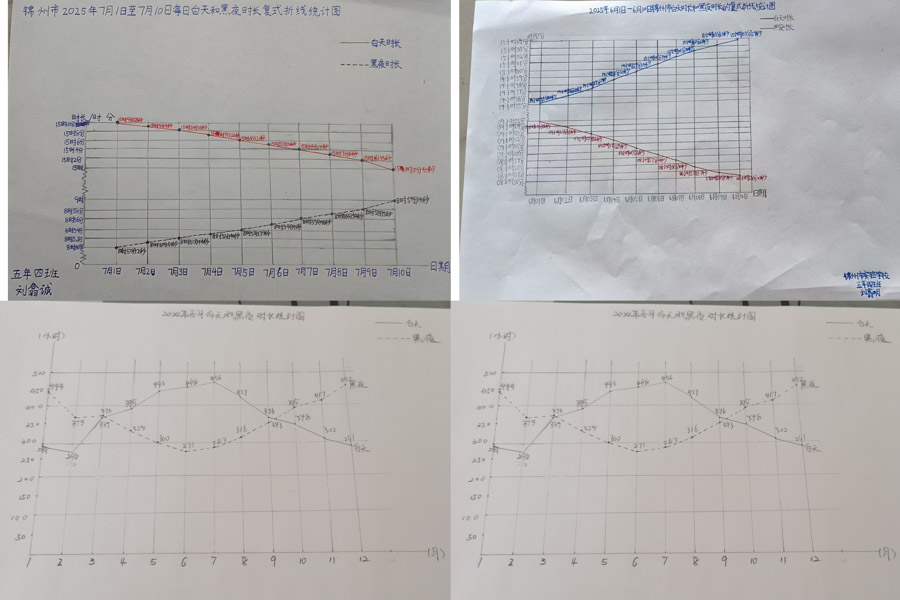

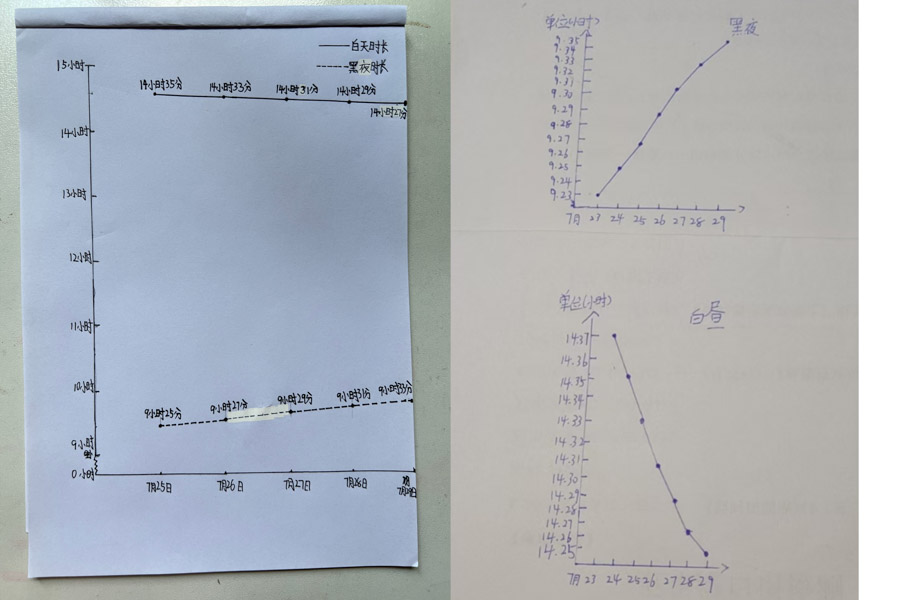

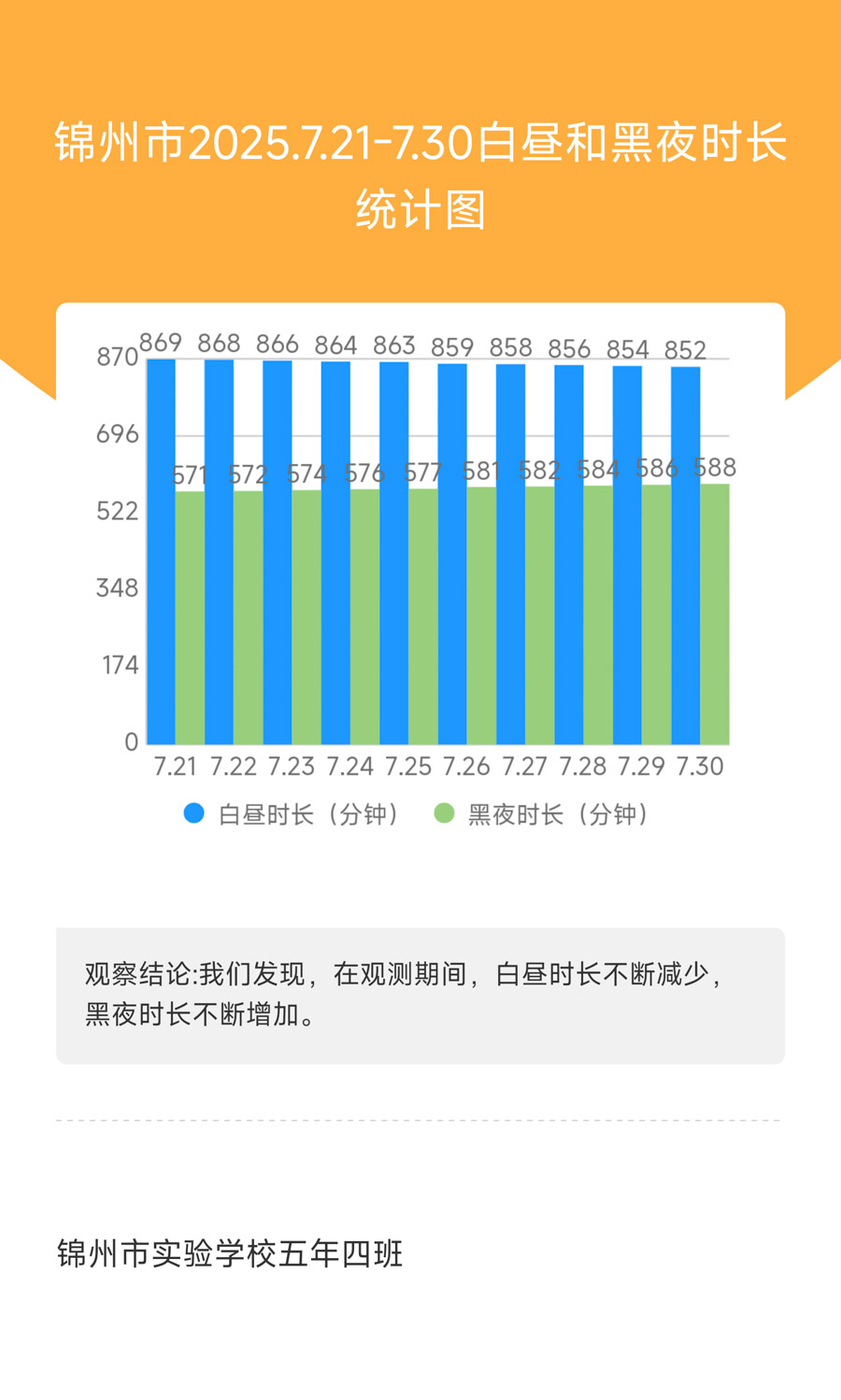

数学方面:使同学们学会收集昼夜相关数据,并用折线统计图呈现数据变化,能对统计图进行简单分析。

语文方面:帮助同学们理解《四时田园杂兴》等古诗中与昼夜相关的内容,感受其中的昼夜景象和情感,提升文学素养。

信息技术方面:让同学们学会运用简单办公软件制作数据表,整理和呈现昼夜相关数据。

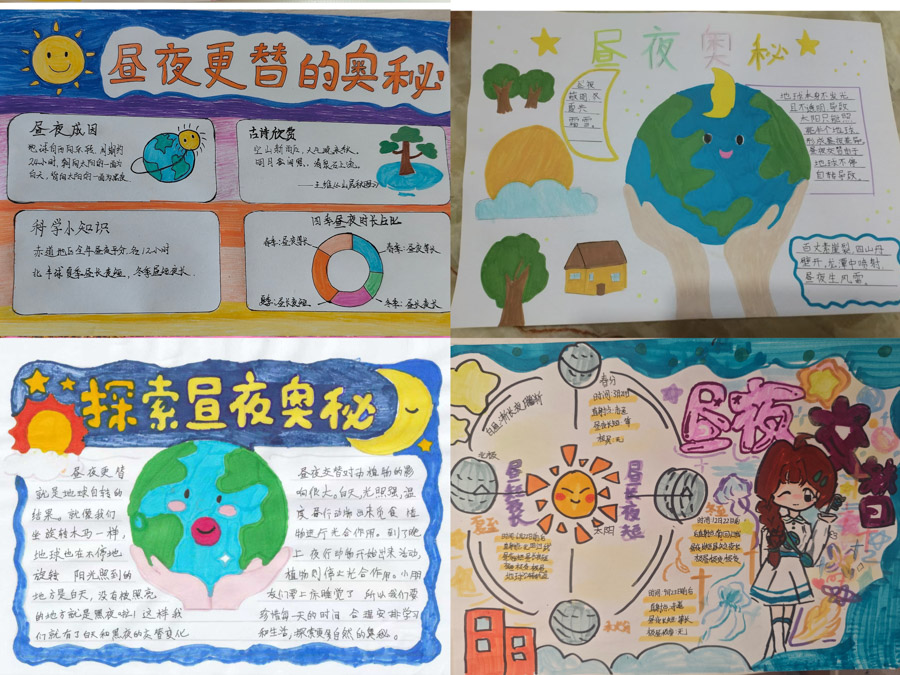

艺术方面:通过制作手抄报,让同学们以艺术形式展现昼夜交替相关知识,培养审美和动手能力。

综合能力方面:培养同学们的观察、合作探究、数据处理和表达能力,激发对自然和人文知识的探索兴趣。

【活动实施】

一、确定活动主题

经过班级讨论和老师引导,结合同学们的认知水平和兴趣点,确定本次项目化学习活动的主题为“探秘昼夜交替,解锁自然与人文的密码”。

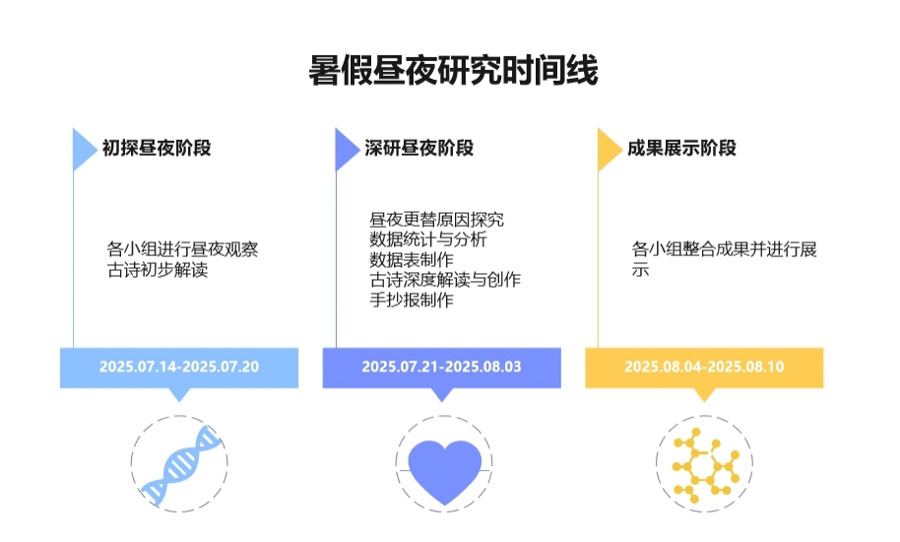

二、制定活动计划

活动时间为2025年的暑假期间,为期4周。第1周为初探昼夜阶段,各小组进行昼夜观察、古诗初步解读等活动;第2-3周为深研昼夜阶段,开展昼夜交替原因探究、数据统计与分析、数据表制作、古诗深度解读与创作、手抄报制作等活动;第4周为成果展示阶段,各小组整合成果并进行展示。

三、划分学习小组

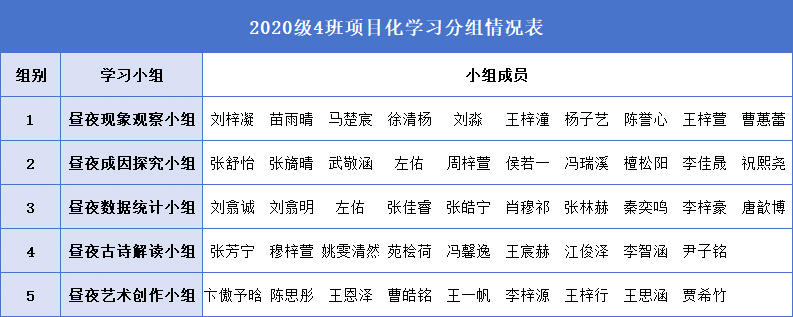

根据不同研究内容,将全班同学划分为5个学习小组:

昼夜现象观察小组:聚焦昼夜自然现象,如日出日落、天空景象、动植物活动等。

昼夜成因探究小组:重点探究昼夜交替原因,通过模拟实验等理解地球自转与昼夜的关系。

昼夜数据统计小组:负责收集、整理昼夜相关数据,进行统计分析,绘制统计图和制作数据表。

昼夜古诗解读小组:专注于《四时田园杂兴》等古诗中与昼夜相关内容的解读。

昼夜艺术创作小组:结合各小组研究成果,通过手抄报等艺术形式展现昼夜交替相关知识。

各小组成员如下:

四、开展学习活动

(一)初探昼夜:用眼睛发现世界的节奏(第1周)

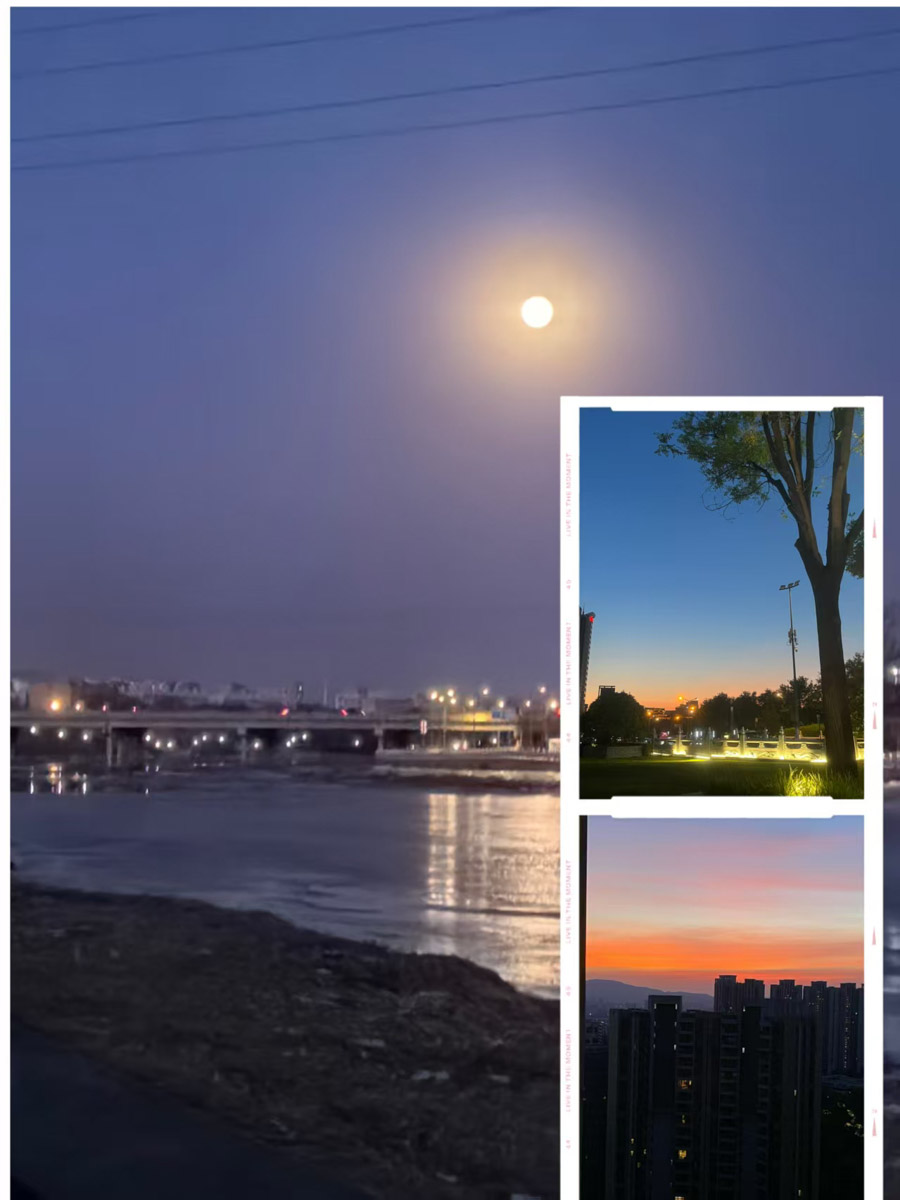

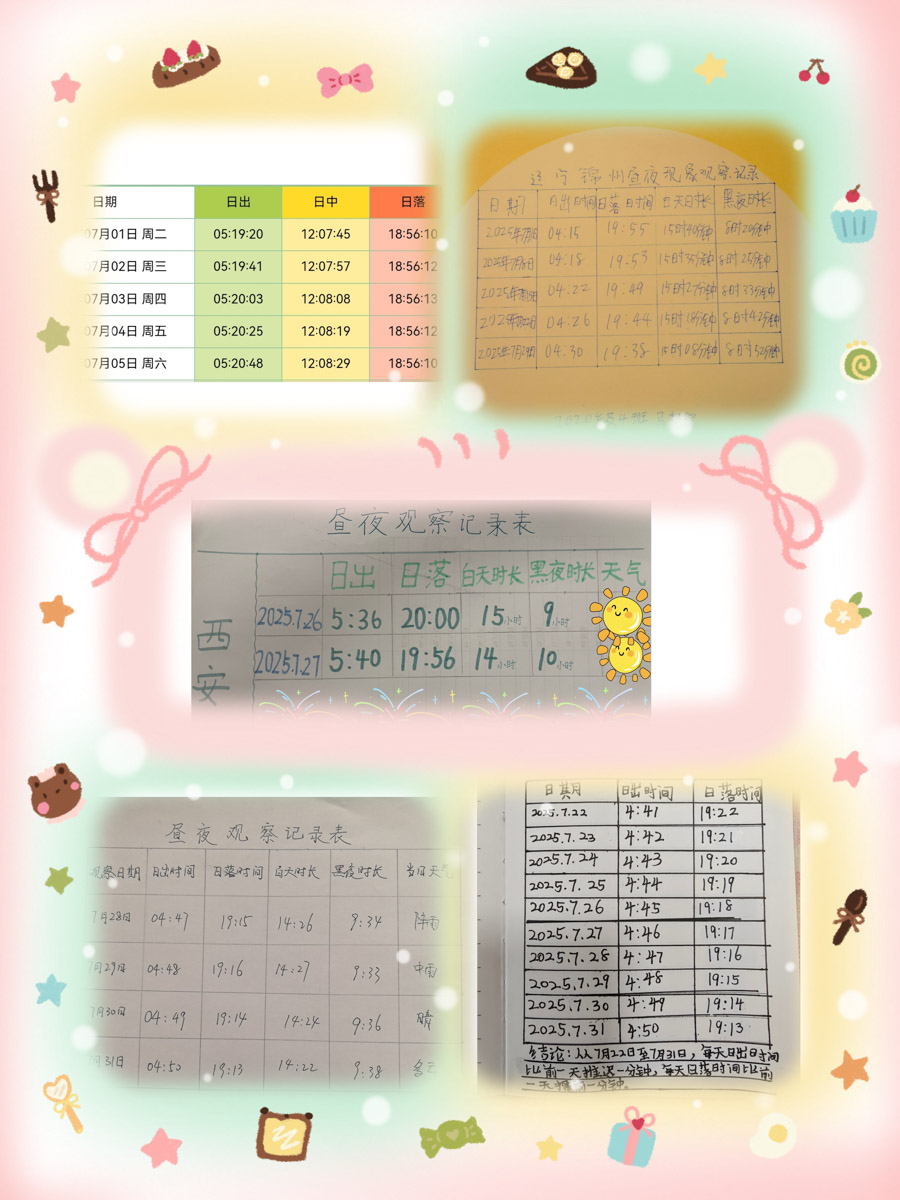

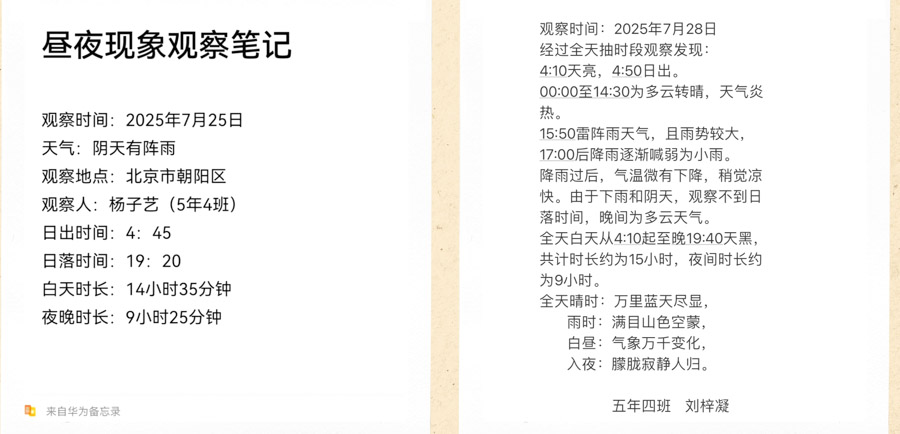

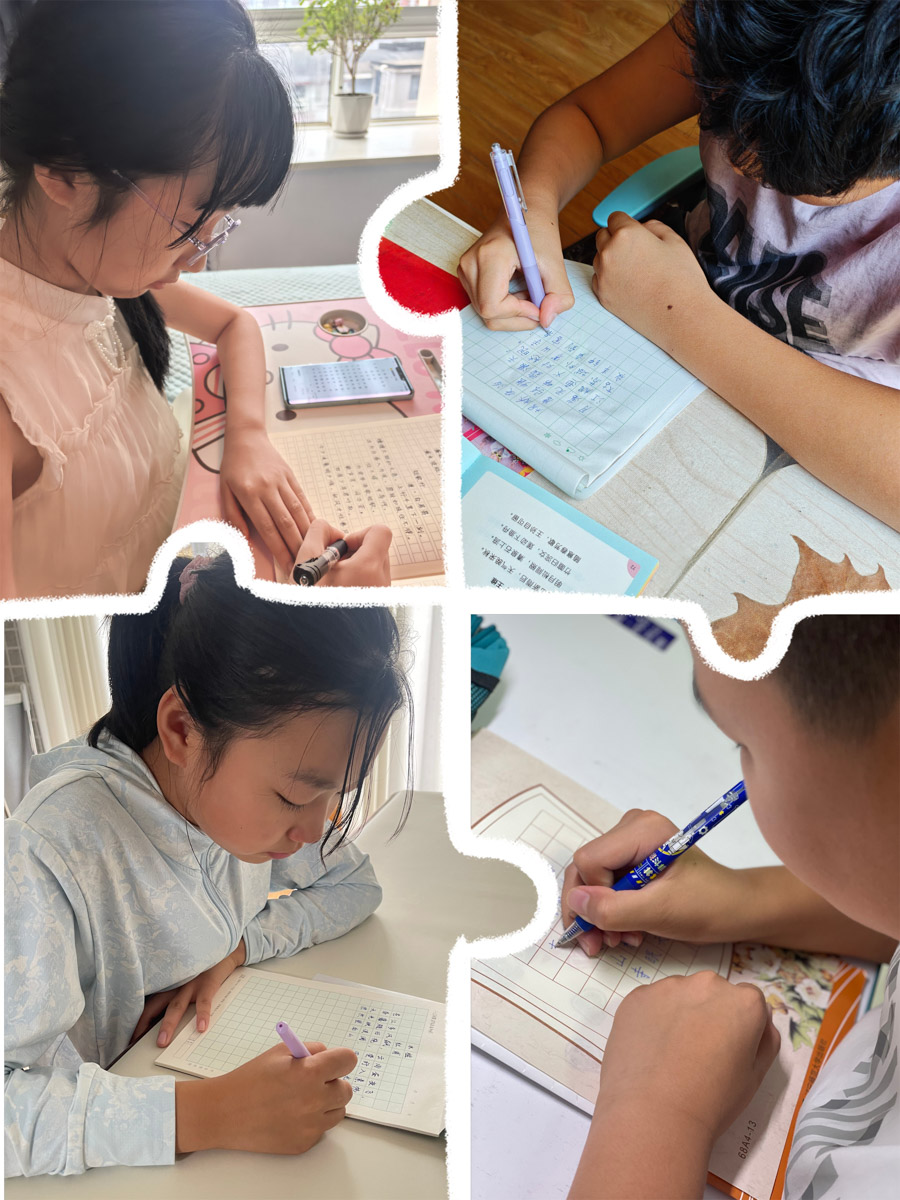

昼夜现象观察组的组员们每天在家长陪同下,固定时间观察天空,用相机记录着昼夜。清晨,有人蹲在阳台记录日出时云霞从绯红变为金黄的过程;傍晚,有人跑到小区广场追踪太阳沉入楼宇的轨迹。大家不仅记下日出日落时间,还细心观察:牵牛花清晨绽放、正午闭合,公鸡清晨打鸣,小乌龟在白天和黑夜有不同的活动模式……

同学们制作了“昼夜观察记录表”和“昼夜现象观察笔记”,字里行间满是发现的惊喜:“阴天的白天好像比晴天短,云朵像棉花糖一样把太阳藏起来了”“每天日出时间比前几天推迟一分钟,每天日落时间比前一天提前一分钟”……

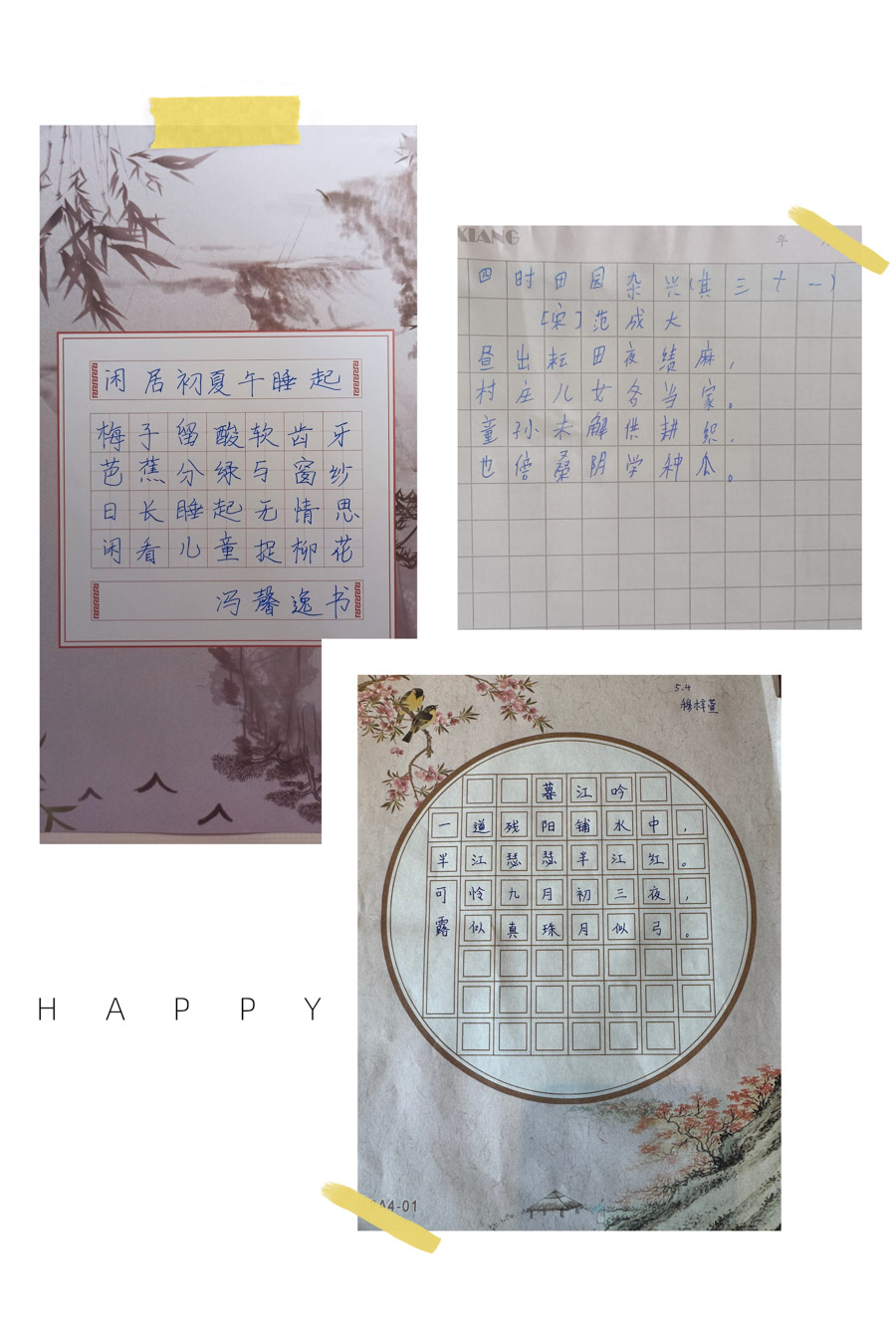

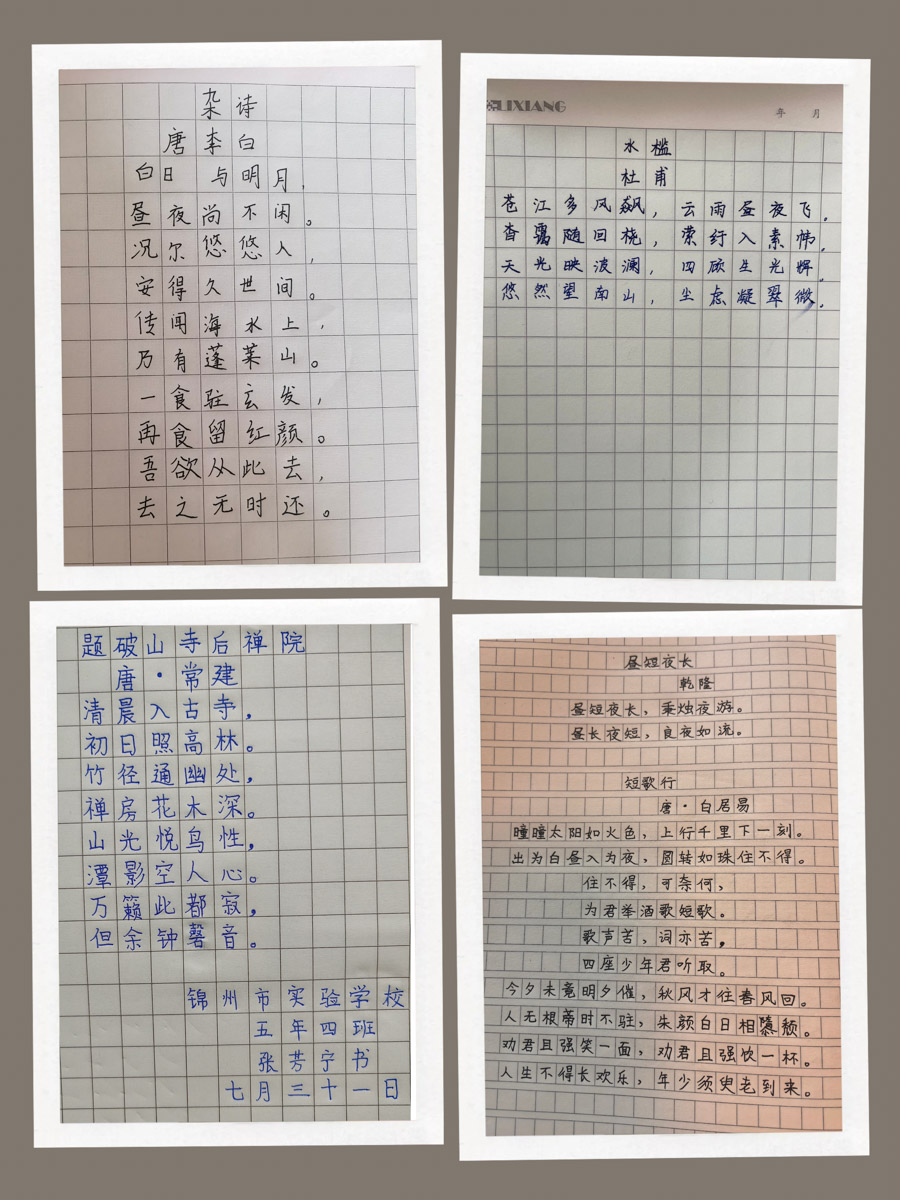

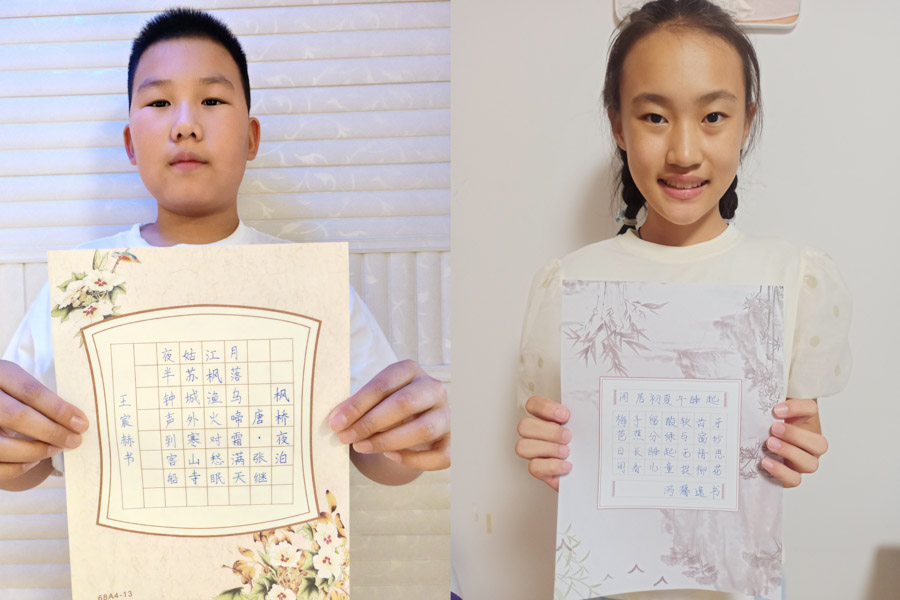

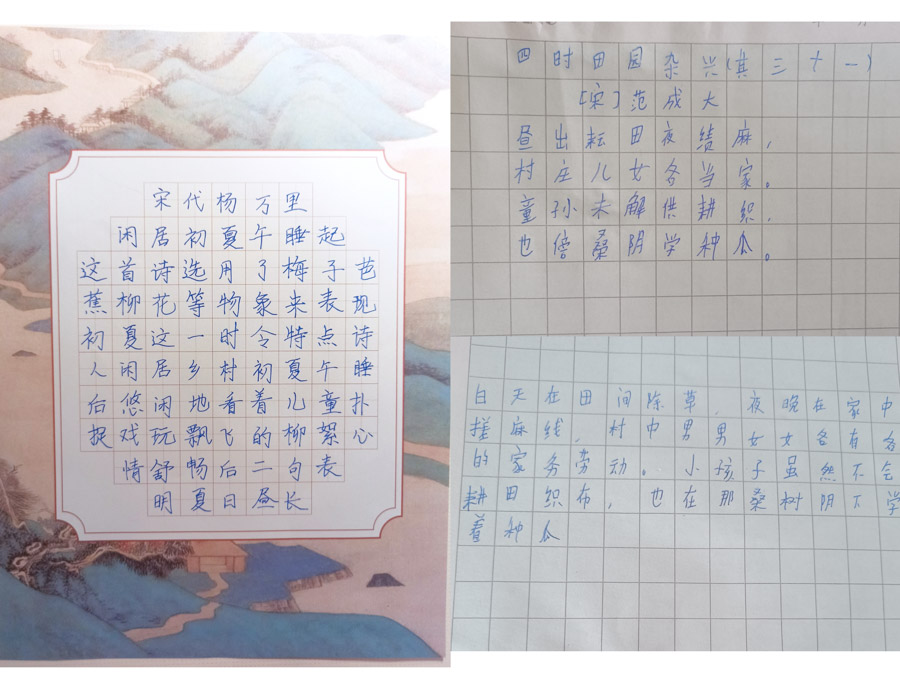

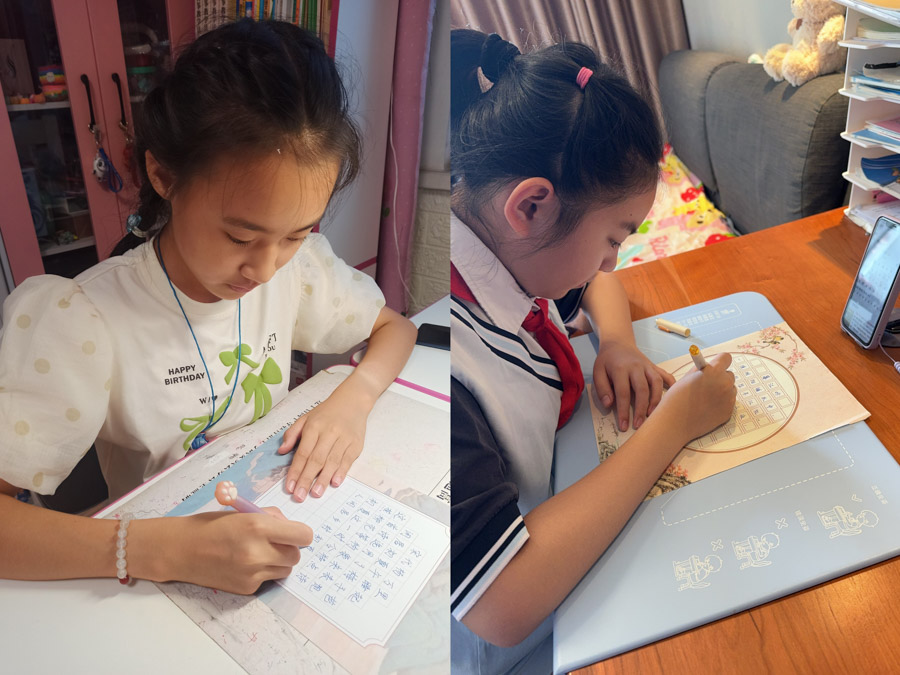

昼夜古诗解读组的同学们在古诗中寻找与昼夜相关内容,《四时田园杂兴•其三十一》、《闲居初夏午睡起•其一》、《短歌行》、《杂诗》等古诗中,都有昼夜的体现。冯馨逸同学在家长帮助下查《古诗词典》,知道了“日长睡起无情思”中“日长”指夏季白昼变长;李智涵同学上网搜索诗句背景,了解范成大对田园生活的细致观察。线上讨论时,大家争着分享:“‘也傍桑阴学种瓜’一定是在白天,因为晚上看不见种瓜呀!”“我奶奶说夏天白天长,农民伯伯干活的时间也长,和诗里写的一样。”

(二)深研昼夜:用头脑解开自然的密码(第2-3周)

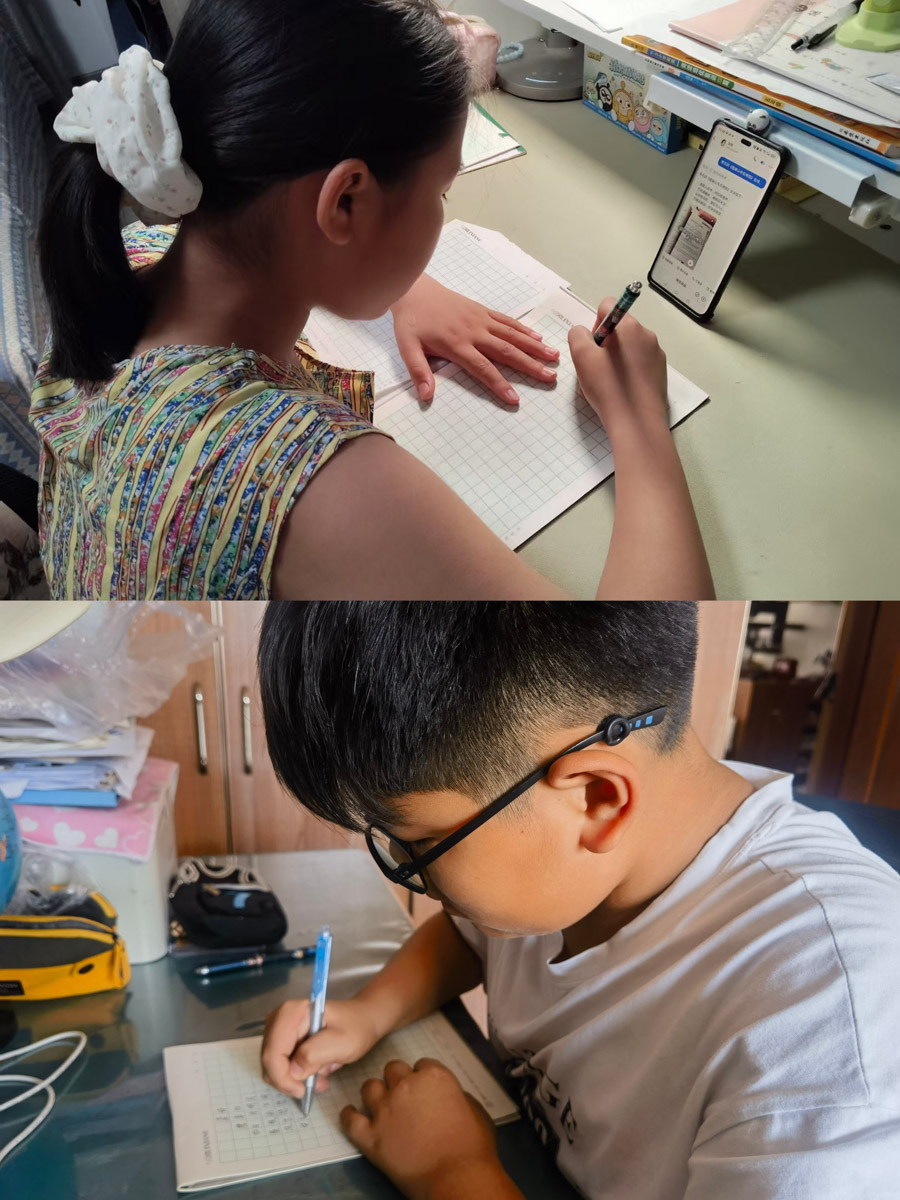

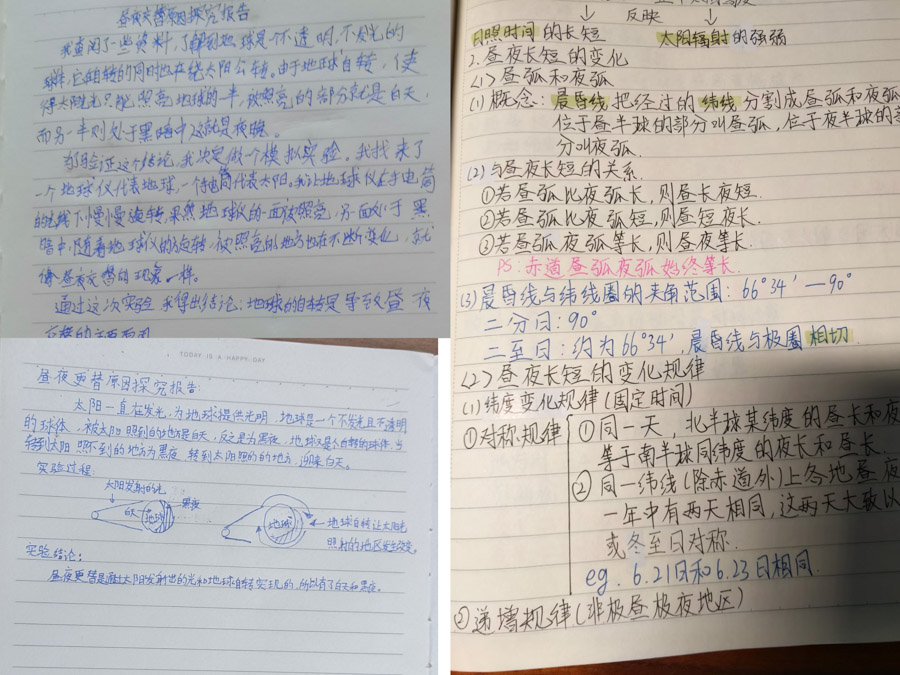

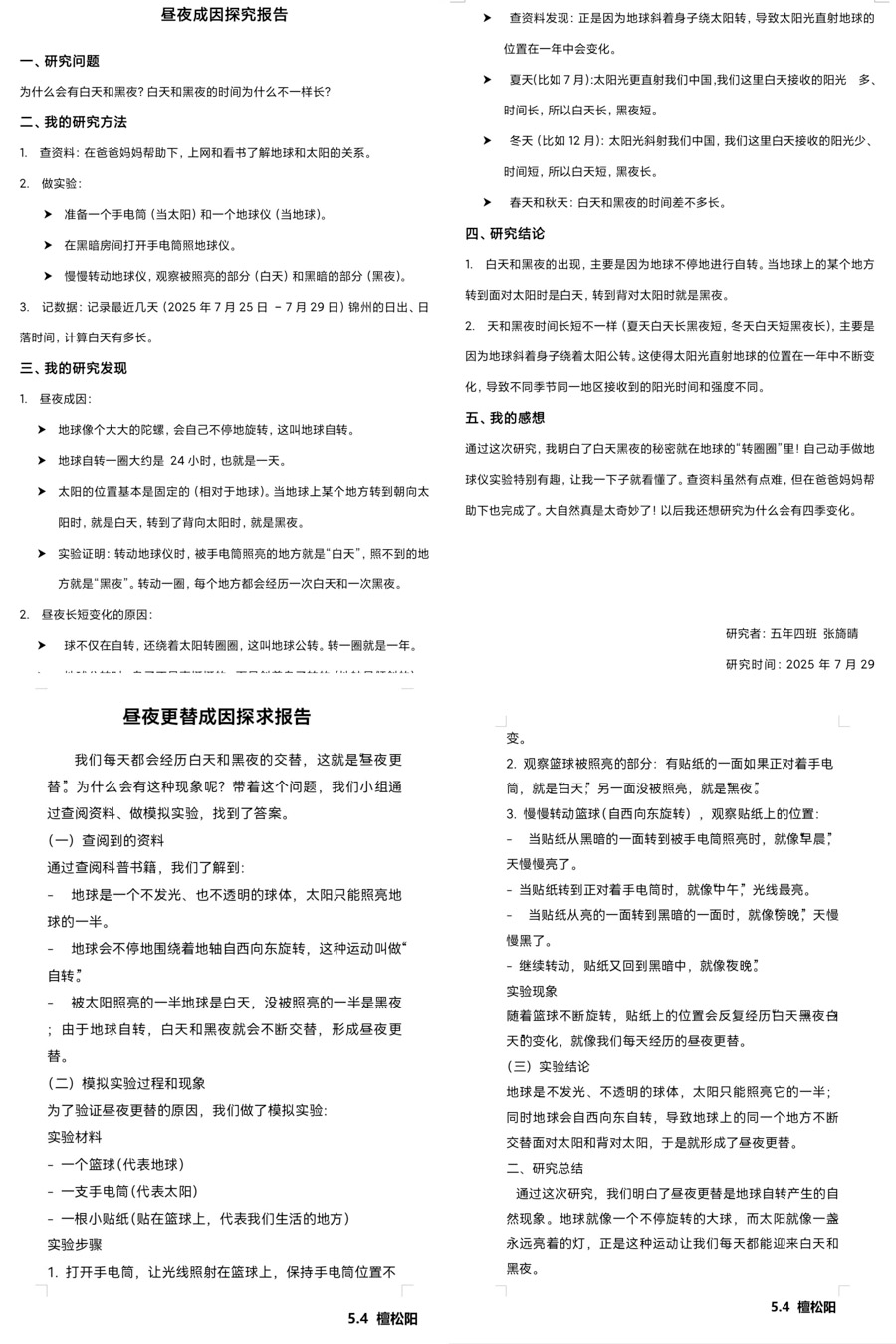

昼夜成因探究组的同学们为弄清“地球自转如何形成昼夜”,组员们各显神通。冯瑞溪同学、武敬涵同学、周梓萱同学、张舒怡同学用地球仪和手电筒做实验:让地球仪绕地轴转动,手电筒模拟太阳,发现地球仪被照亮的部分在不断变化——这就是昼夜交替!大家还查阅资料,发现地球自转一周约24小时,正是昼夜交替的周期。

昼夜成因探究组的同学们经过一次次调整实验后,终于明白:我们所在的地方转到朝向太阳时是白天,转到背对太阳时是黑夜。他们以研究报告的形式记录下了自己的发现和总结……

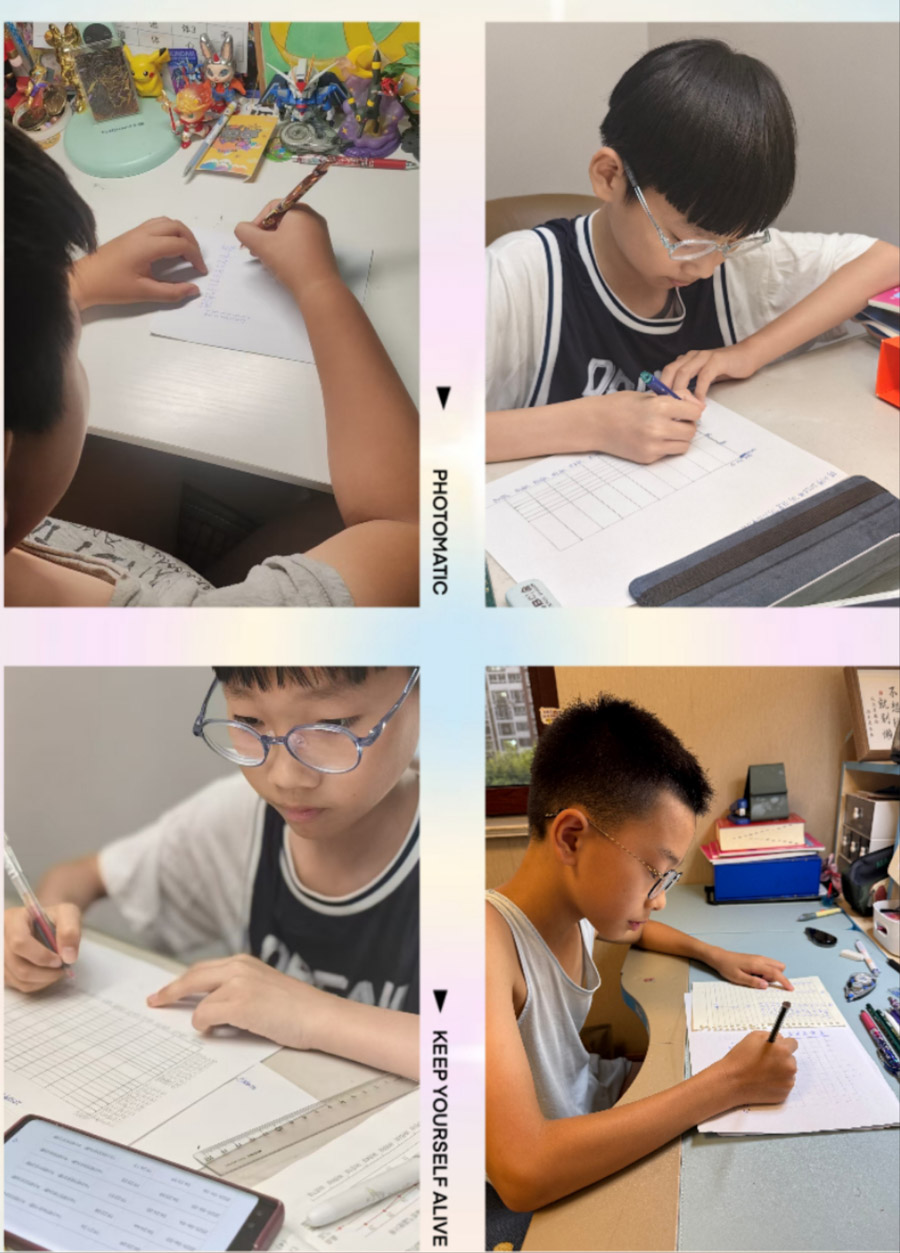

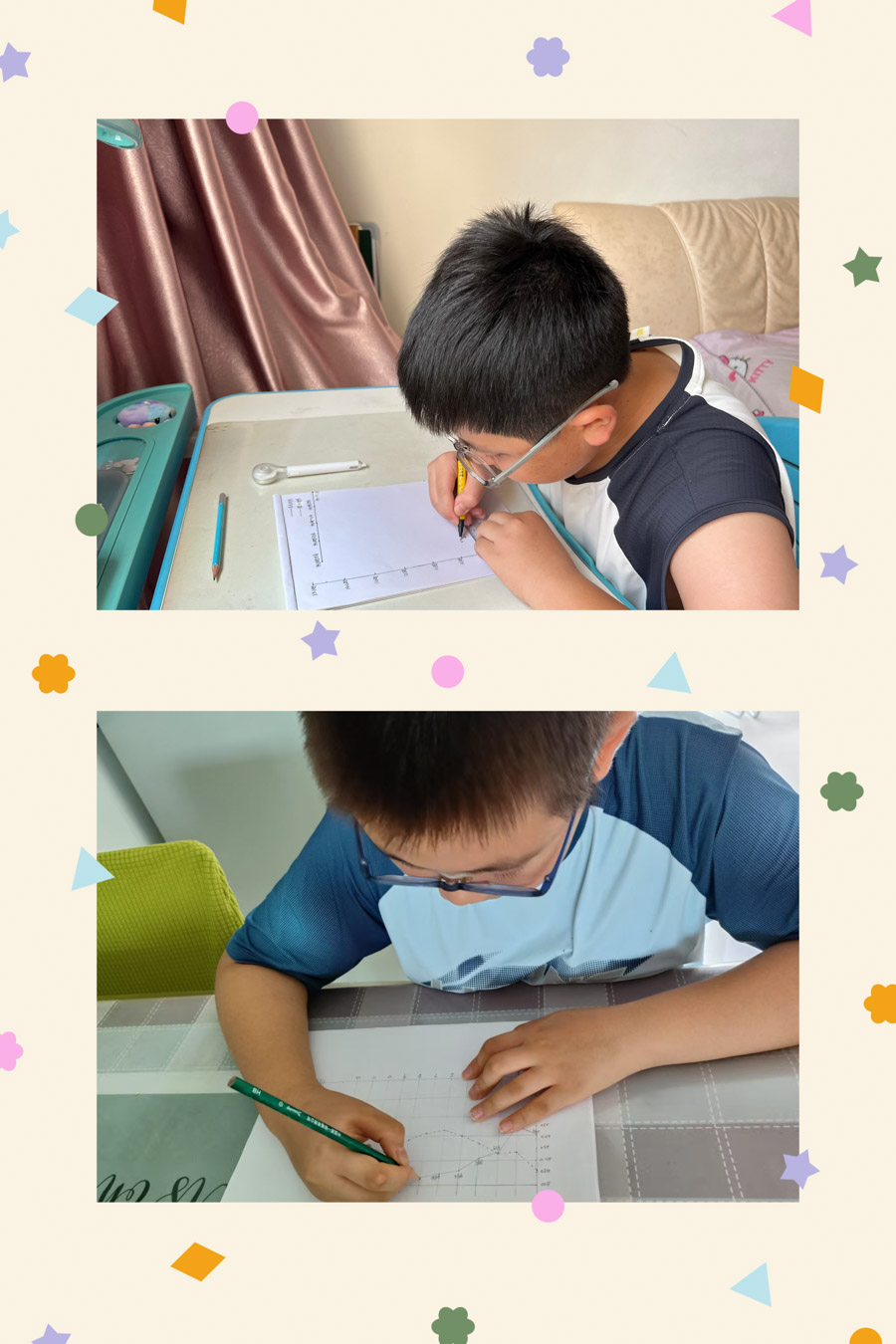

昼夜数据统计组的同学们基于观察组的记录,组员们开始处理数据。先是用尺子在坐标纸上画折线统计图,横轴标日期,纵轴标时长,白天时长的折线像小山坡一样慢慢上升,黑夜时长的折线则慢慢下降。“原来夏天白天真的在变长!”大家惊呼。有的同学还在家长指导下学习用Excel制表,输入数据后,表格自动生成出昼夜时长统计图,肖穆祁同学兴奋地说:“电脑做表比手写快多了,还能自动生成图表,太神奇了!”

昼夜古诗解读组的同学们结合科学组的发现,组员们重读诗句有了新感悟。“日长睡起无情思”不再只是简单的“白天长”,而是夏季昼夜变化带来的生活节奏变化;“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”里的“桑阴”,是古人利用日照规律安排劳作的智慧。

昼夜艺术创作组的同学们收集到各小组的成果后,组员们开始设计手抄报。他们把地球仪实验图、折线统计图、古诗手写体组合起来,用渐变色表现从日出到日落的天空,用对比色区分白天与黑夜的场景。王梓行同学说:“画手抄报时,我才发现原来科学和古诗能这么美地放在一起!”

(三)成果整合:用语言分享探索的喜悦(第4周)

各小组将三周的学习成果整理成演示材料:观察组展示“昼夜变化相册”,配上观察日志中的趣闻;探究组播放实验视频,边演示边讲解地球自转原理;数据组用图表对比不同时段的昼夜时长,分析背后的规律;古诗组编排了“古诗情景剧”,用表演再现诗句场景;艺术组则举办了“手抄报展”,现场解说设计思路。

2020级4班的同学们在线上分享会上听得格外认真。当探究组讲到“地球自转”时,观察组的同学恍然大悟:“难怪我们看到太阳每天从东边升起,原来是地球自己在转!”当古诗组说到“日长”与昼夜变化的关系时,数据组的同学立刻补充:“我们的数据也证明了夏季白天确实更长!”

【活动总结】

本次项目化学习活动中,同学们走出课本,在观察中发现问题,在探究中寻找答案,在合作中收获成长。大家不仅掌握了昼夜交替的科学知识,学会了用数学和信息技术处理数据,更体会到古诗中蕴含的生活智慧。虽然活动中也有小插曲——比如数据记录偶尔出错、实验多次失败,但正是这些经历让大家明白:探索知识就像解开密码,需要耐心、细心和团队协作。

这次项目化学习,让“昼夜交替”从一个抽象的词语,变成了看得见、摸得着、读得懂的生活现象。此次活动让同学们深刻感受到了自然与人文的紧密联系,激发了大家对知识的探索欲望。同学们纷纷表示:“原来身边的一切都藏着知识,以后要多观察、多思考!”