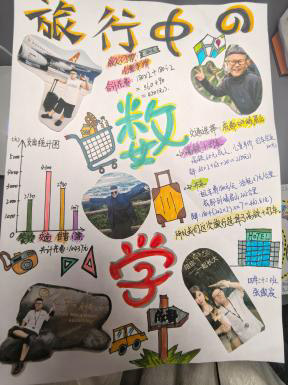

小学数学综合实践活动(二)《让知识在旅途里“活”起来》

2021级22班数学综合实践活动

【确定主题】

(一)活动背景

作为老师,我们总在思考:如何让抽象的数学知识,变成孩子能触摸、能运用的“工具”?这个假期,不妨试试“全家游”主题的数学综合实践活动——让孩子当一次家庭旅行的“总策划”,用加减乘除、统计图表、时间规划解决实际问题。玩一趟下来,孩子会发现:数学不是试卷上的数字,而是生活里的“万能钥匙”。这不仅是一次有趣的亲子活动,更是让数学从课本走向生活的绝佳实践。

(二)驱动问题

在上学期的学习中我们学习了老大难问题:买票问题,“半价”及“往返”为同学们解题设下了迷宫,当试卷上的难题投射到旅行买票时,同学们能否算出正确价格?我们也学习了统计与概率,学会了制作折线统计图和条形统计图,能否利用统计图记录旅行开支呢?对孩子来说,“有用的知识才记得牢”。当数学不再是纸上的公式,而是能帮全家省下钱、少走冤枉路的“实用工具”时,孩子会主动思考、主动应用:

(1)计算行程距离时,会想起“路程、速度与时间”的关系

(2)分配旅行预算时,会用到“加减乘除”和“比例分配”

(3)规划景点顺序时,会不自觉用上“优化”和“逻辑排序”

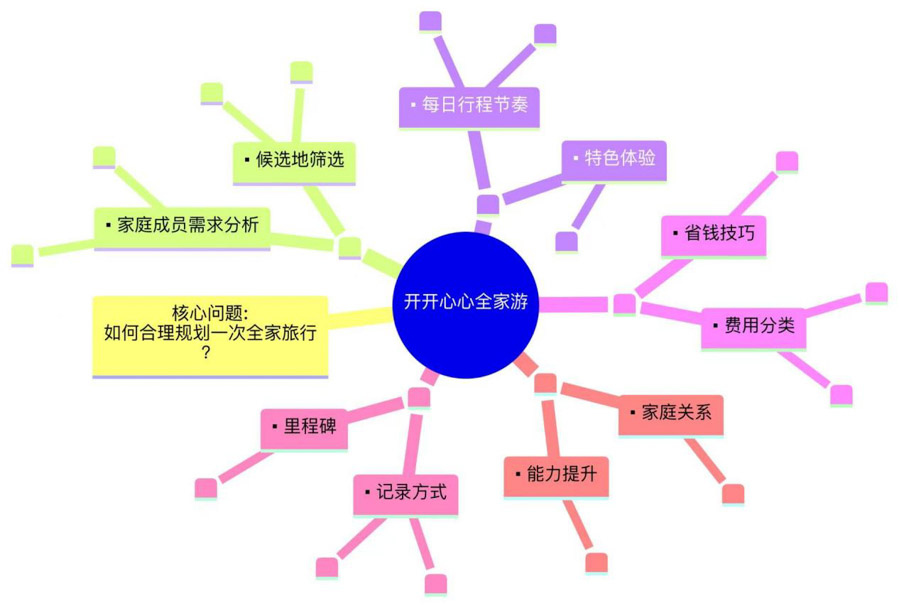

因此引发了驱动性问题:如果让你安排一次全家旅行,你需要解决哪些问题?带着这个核心问题,孩子们首先明确本次实践活动的数学目标:设计旅行路线的本质,是用数学将“模糊需求”(如:玩的好,花的少)转化为“可量化、可计算的问题”。明确了这一目标同学们展开了激烈的讨论,有哪些数学问题藏进了旅行中?

【活动目标】

根据活动主题,2021级22班的同学们热情高涨,迫不及待地想“走万里路”,在实践学习的推进中同学们提出了不同的思路与思考,于是石老师第一时间召开了班级会议,和同学们分析问题并提出了建议。结合大家的意见整理出了学习结构。

【活动过程】

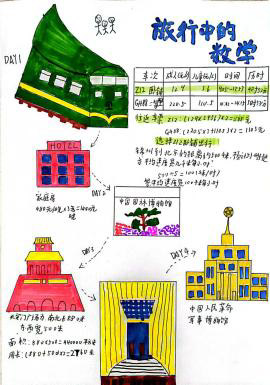

(一)定目标——用“统计与概率”选目的地

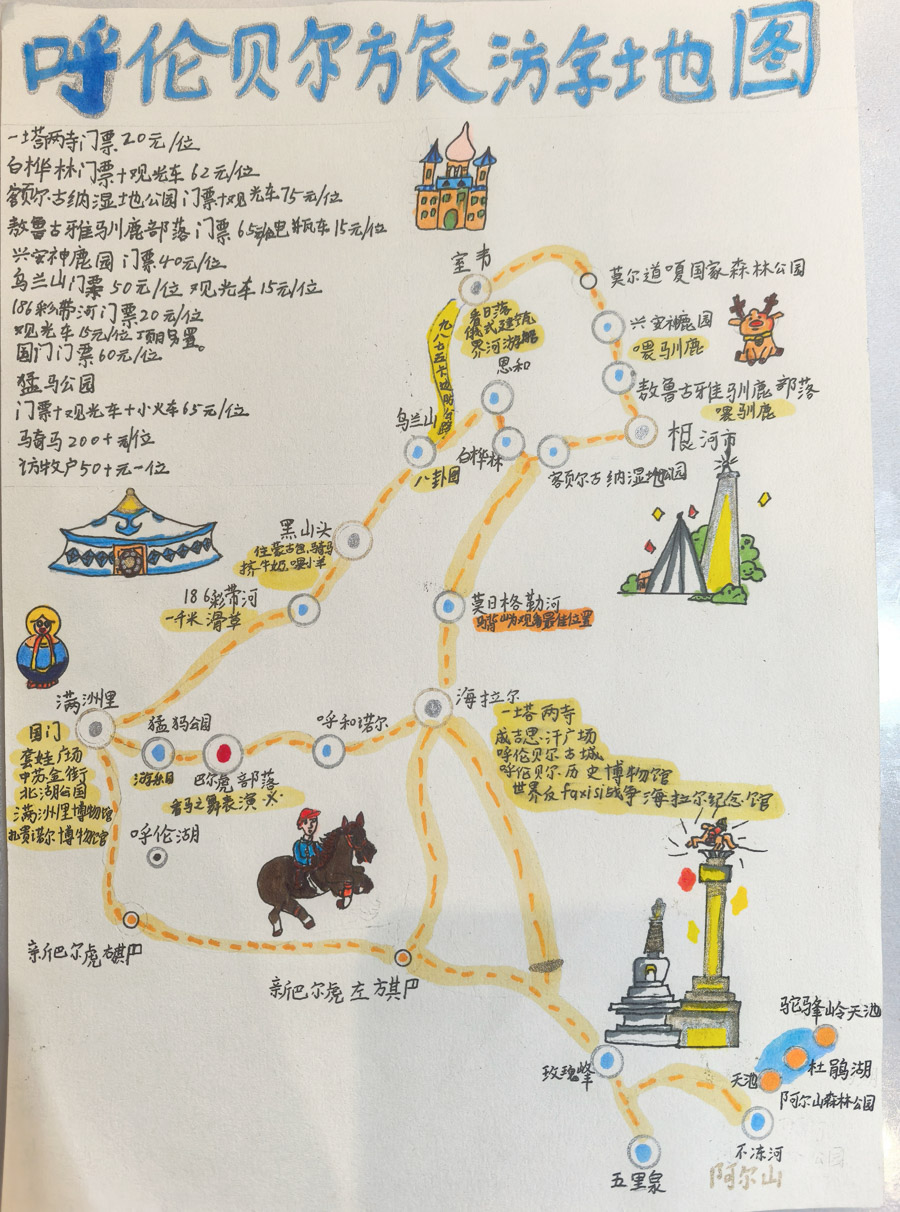

先和孩子一起列3个备选目的地(比如周边古镇、城市乐园、自然景区),再用“数据”做决定,避免“凭感觉”:

1.收集信息:和孩子一起查资料,记录每个目的地的关键数据:(1)交通耗时;(2)门票总费用;(3)适合游玩时长。

2.投票与概率:让全家每人投1票,孩子负责统计,再结合“是否符合预算”“游玩时长是否合适”等条件,最终选出目的地。

能用到的数学:数据收集与整理、百分数(得票率)、乘法(计算总门票费)。

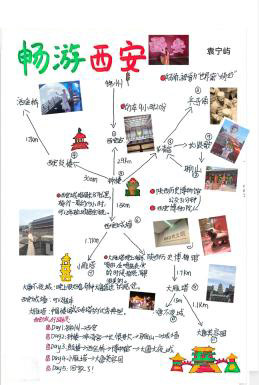

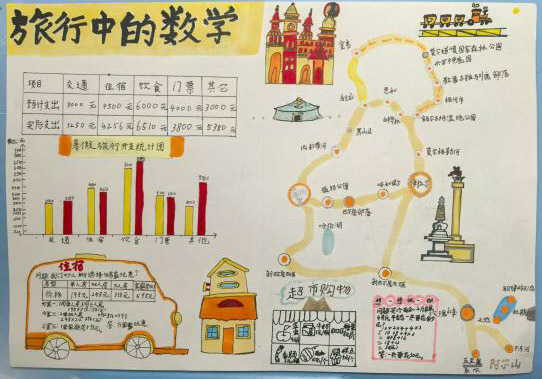

(二)做规划——用“几何与优化”设计路线

选好目的地后,让孩子负责“每日行程路线”,核心是“少绕路、省时间”:

1.画一张“景点位置图”:

把要去的景点、住宿酒店、餐厅的位置,简单画在纸上(或用手机地图截图标注),观察“哪些景点离得近”——这其实是数学里的“平面几何”应用,通过“两点之间线段最短”的思路,避免跨区域折返。

2.排顺序:算一算“最优路线”:

比如一天要去3个景点(甲、乙、丙),列出所有可能的游览顺序(如:甲→乙→丙、甲→丙→乙等),再计算每种顺序的“总交通时间”。

最后选出“总耗时最短”的路线——这就是“优化思想”的实践,比单纯讲“算法”更直观。

能用到的数学:平面几何(位置与距离)、排列组合(路线顺序)、时间计算与比较。

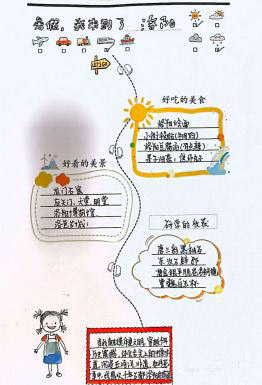

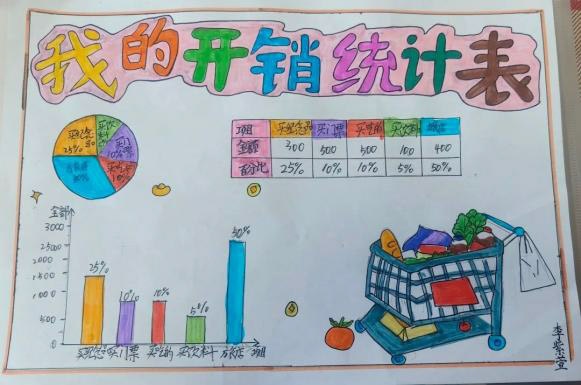

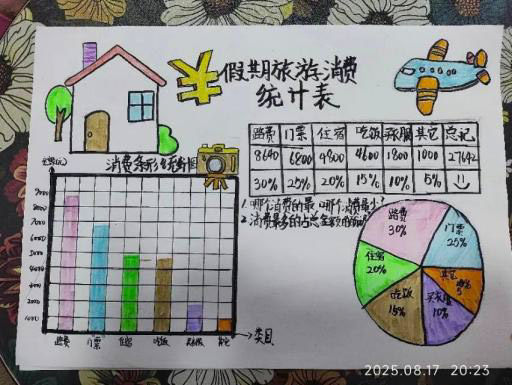

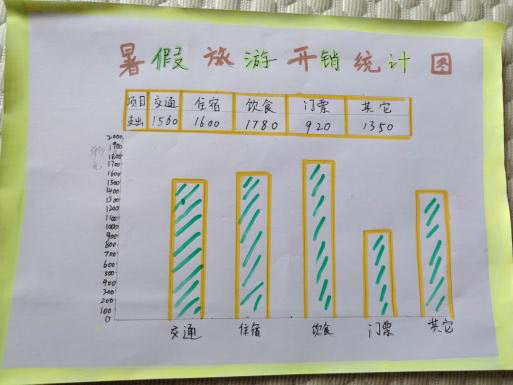

(三)管预算——用“加减乘除与比例”控开销

旅行花钱最容易没规划,让孩子当“家庭财务小助手”,学会“合理分配钱”:

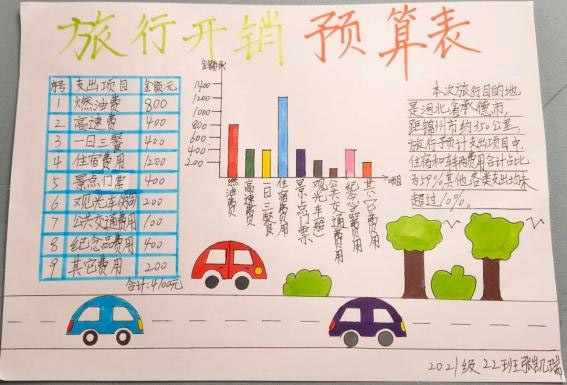

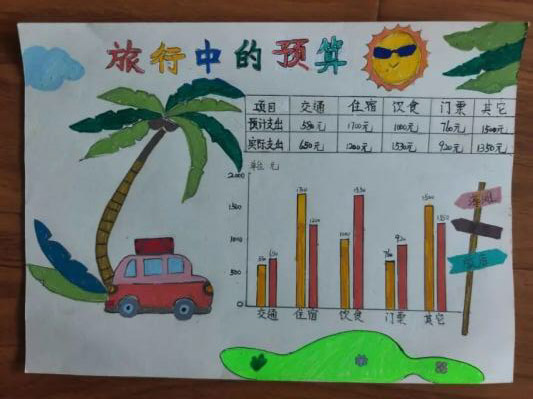

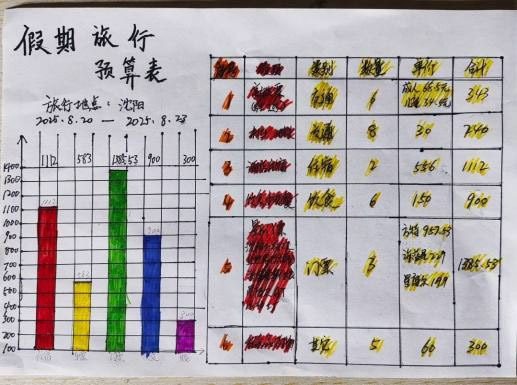

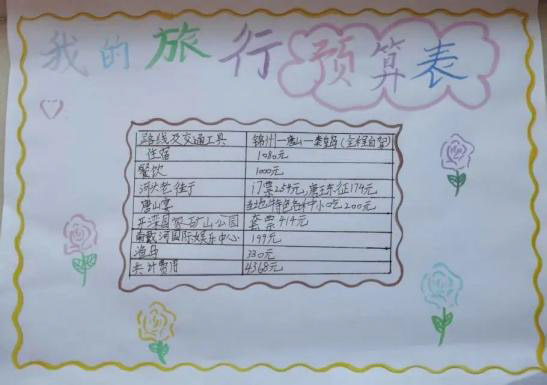

(1)列一张“预算表”:

和孩子一起梳理旅行中的开销项目,需要算出“每项总价”和“旅行总预算”,如果总预算超了,一起讨论“哪些项目可以调整”(如:选择更经济的住宿,或减少1个非必去的付费项目)。

(2)记“实际开销账”:

旅行中,每天记录实际花的钱,对比“预算”和“实际”的差额(如:预算餐饮每天300元,实际花了280元,节省20元),旅行结束后总结“哪些钱花得值,下次如何更合理”。

能用到的数学:四则运算(总价计算)、加减法(预算差额)、比例(如餐饮开销占总预算的几分之几)。

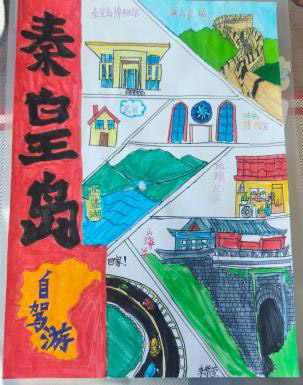

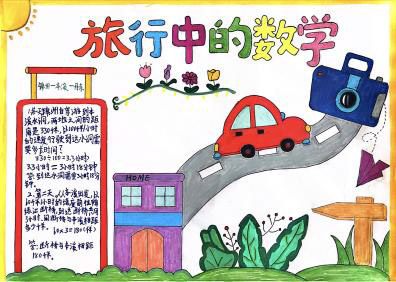

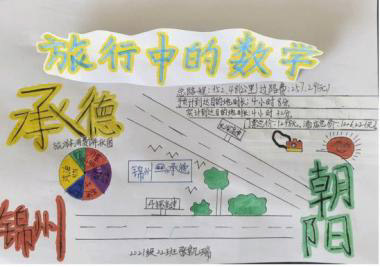

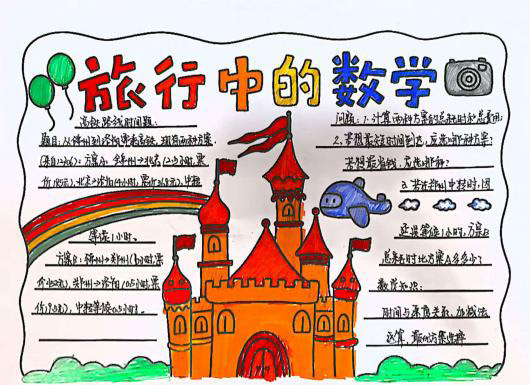

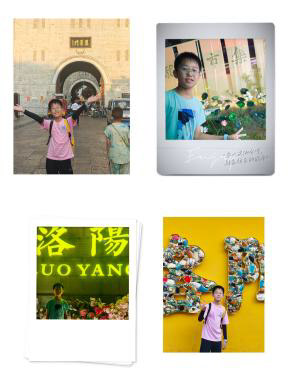

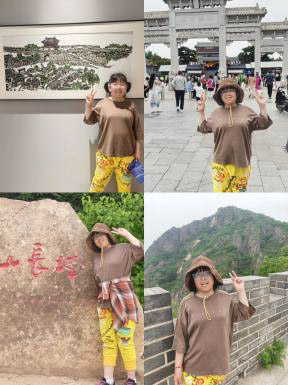

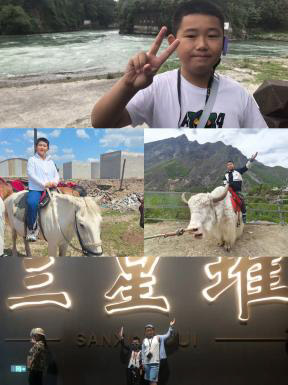

(四)记录旅程

【活动总结】

数学从来不是“做题的工具”,而是“解决生活问题的能力”。这次“全家游数学综合实践活动”,不追求把路线设计得完美,也不要求预算分毫不差,而是希望通过这样的实践让同学们知道“数学有用”——能帮全家把旅行安排得更顺畅;让家长发现“孩子能干”——他们有能力参与家庭决策,用知识创造价值。

本次数学综合实践活动,本质是让孩子们“用数学的眼睛看世界,用数学的思维解决问题”。旅行只是一个载体,未来还有更多生活场景——整理书包、规划周末时间、帮家长买菜算账,都能成为数学实践的“小舞台”。孩子们会逐渐发现:数学不枯燥,它是解决问题的“工具”,是认识世界的“眼睛”;也希望家长们多给孩子们“实践的机会”,让知识在生活中“活”起来,让学习变成一件“有意思、有意义”的事。