“智”理垃圾,“创”美校园

六年级跨学科主题学习活动

为培养学生解决实际问题的能力,深化环保意识,并践行跨学科学习理念,我校六年级于近期开展了主题为“‘智’理垃圾,‘创’美校园”的垃圾分类跨学科主题学习活动。巧妙融合了信息技术、语文、科学、美术四门学科知识,以校园真实问题为起点,引导学生学以致用,成效显著。

一、项目缘起:从观察到行动,源于同理心的驱动

本学期初,我校六年级学生在日常观察中发现了一个令人深思的现象:学校卫生间的垃圾桶内,各类垃圾混杂投放现象普遍。这不仅影响了卫生间的整洁度,更导致保洁阿姨每天需要花费大量时间进行繁琐的二次分拣工作。看到阿姨们频繁弯腰辛苦劳作的身影,同学们深受触动。“我们能做点什么来减轻阿姨的劳累,同时让校园环境更美好?”这个源于同理心的问题,成为了本次跨学科主题学习项目的起点。

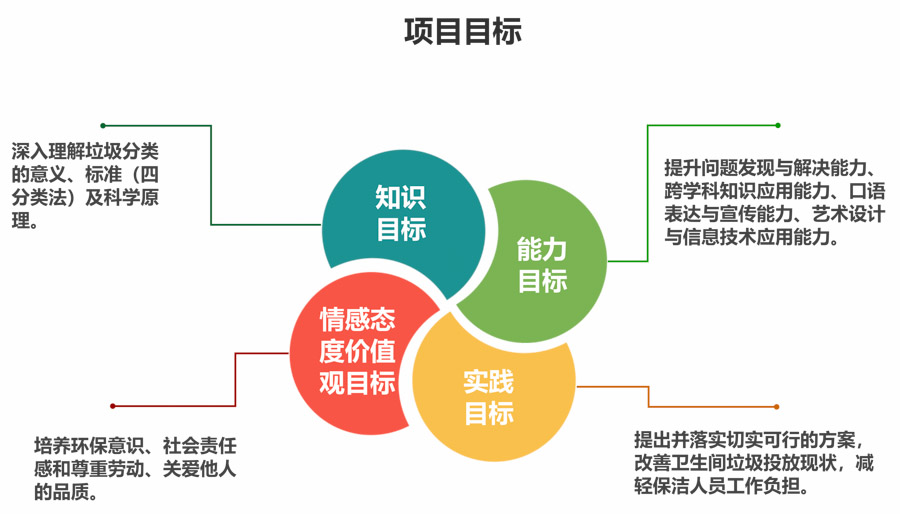

二、项目目标:多学科融合,解决真实问题

基于学生发现的核心问题,在李红副主任的带领下,六年级组教师团队迅速响应,确定了项目目标。

三、学科深度融合:各展所长,协同攻关

项目围绕“发现问题-分析问题-设计方案-宣传推广-实践检验”的主线,将信息技术、语文、科学、美术四门学科知识有机融合:

1.信息技术课:科技赋能,趣味推广

在信息技术课上,聂赵育老师给同学们展示了几款精美的垃圾分类小游戏成功的吸引了学生们的注意力。学生们跃跃欲试,尝试着运用本学期学习的Scratch图形化编程软件,自主设计并开发了多款垃圾分类互动小游戏。

课后同学们积极踊跃地向其他同学介绍自己的作品。此阶段不仅巩固了学生的信息技术应用能力,更重要的是,通过游戏化的模拟实践,全体参与者都深刻理解了垃圾分类的基本规则和重要性,为后续活动奠定了坚实的认知基础。同时,学生们也意识到:“光在电脑上模拟还不够,我们需要在真实校园里进行宣传和行动!”

2.语文课:沟通与表达的基石

如何让学生有效地进行面对面的垃圾分类宣传与动员?针对这一关键问题,张佳秀老师将“掌握即兴发言技能,为垃圾分类发声”确立为本次语文课的核心任务。

在课上,张老师带领学生深入剖析即兴发言精髓:如何在无准备或短时准备下,快速组织语言,做到观点明确、条理清晰、情感真挚、表达流畅——提前打腹稿:想清楚先说什么,后说什么,重点说什么?并设置了不同情景,比如:走廊偶遇劝导、课间快闪倡议、班会即兴号召、巧答分类疑问等。让学生小组讨论,为了呼吁垃圾分类,我们应该怎样即兴发言?为后续的科学知识普及、美术作品宣传以及最终的实践引导提供了有效的沟通策略和语言支持,确保信息传递到位。

3.科学课:知识的源泉与分类依据

垃圾分类的科学依据是什么?不同垃圾如何正确分类?错误分类会带来什么后果?针对以上疑问,张雨菲老师在科学课上带领学生系统学习垃圾的四分类标准(可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾),了解每类垃圾的具体包含物、物理化学性质、处理方式及其对环境和资源利用的影响。分析学校产生的垃圾主要类型,为选择最合适的垃圾桶类型和投放点提供数据支持。

课上还进行了模拟投放小游戏,检验同学们的学习成果。为整个项目提供了坚实的科学理论支撑,确保宣传和实践内容的准确性和权威性,避免了误导。

4.美术课:视觉化表达与创意呈现

同学们在樊林琦老师的指导下,基于科学课掌握的垃圾分类标准,设计并制作了精美的垃圾分类宣传海报。他们运用色彩、构图等美术语言,将抽象的垃圾分类规则转化为清晰、醒目、易懂的视觉图像。有些同学制作了创意十足的手工作品,如垃圾分类桶模型,直观生动地展示分类知识。还有的同学设计并制作了垃圾分类标识贴纸,用于后续垃圾桶的装饰。

大家将作品张贴在班级的黑板上、走廊、公告栏等公共区域,希望能借此向师生传递垃圾分类的理念,倡导大家共同参与到环保行动中来。

四、实践落地:方案成型,成效显现

经过近一个多月的学习、研讨、设计与制作,项目进入关键的实践检验阶段:

1.方案制定与选择

同学们提出了多种垃圾桶摆放方案(如:卫生间内设置小型组合桶、公共区域设置集中分类点等),经过利弊分析和模拟演示,最终选定在五楼中厅区统一放置四种分类垃圾桶的方案。该方案既考虑了空间合理性、投放便利性,也最大程度减少了对现有布局的影响。

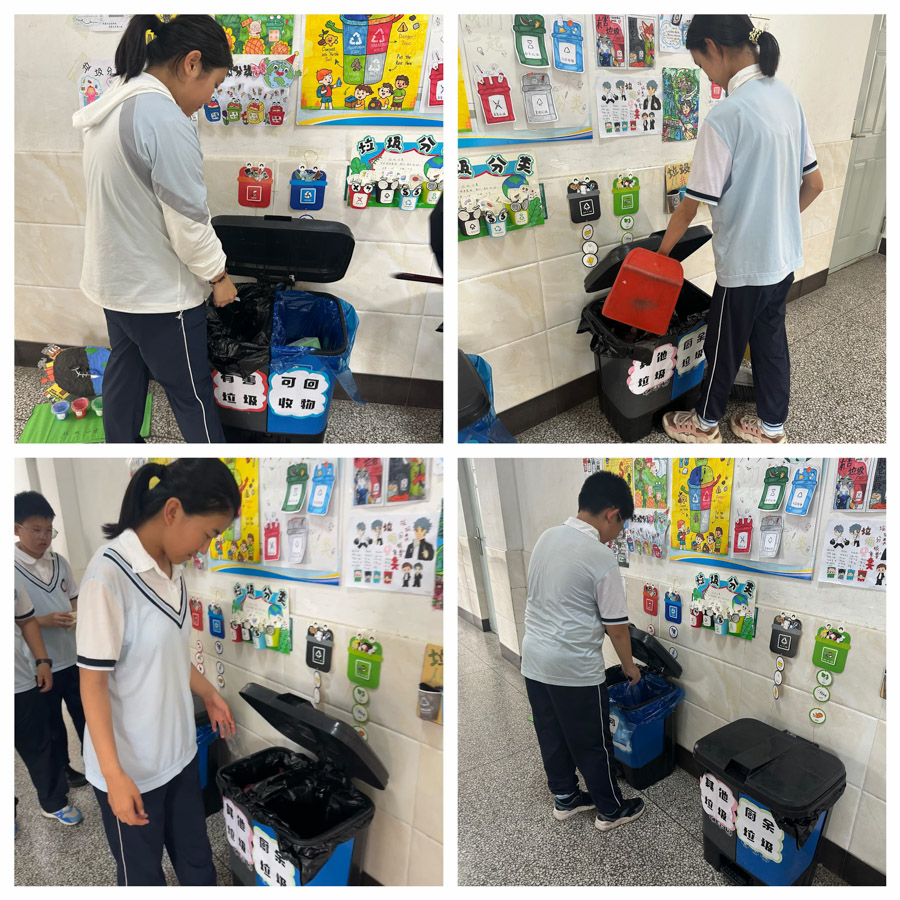

2.试点实施与推广

在美术老师的专业指导下,学生们分工协作,将丰富的作品进行整体规划和布局设计。这面“垃圾分类艺术宣传墙”瞬间成为校园热点。项目组成员们纷纷争当“垃圾分类引导员”,主动驻守宣传墙附近,热情邀请过往师生驻足观看,运用语文课上学到的沟通技巧,耐心提醒和指导同学们正确投放垃圾,使引导过程更加有效和友好。

3.跟踪反馈与调整

项目组学生定期观察试点区域垃圾桶的使用情况,记录投放准确率,并再次访谈保洁阿姨,收集反馈。根据初期发现的问题,如有害垃圾和厨余垃圾在教学楼内产生较少,可回收垃圾桶内塑料瓶数量多。对垃圾桶的配置进行了调整,增加了专门的塑料瓶回收处,缩小有害垃圾和厨余垃圾的投放区域。

五、项目成果:多维收获,意义深远

本次跨学科项目学习取得了远超预期的丰硕成果:

1.解决实际问题:保洁阿姨负担显著减轻,卫生间垃圾混投现象得到根本性改善,保洁阿姨们欣喜地表示:“现在分拣垃圾轻松多了,不用再长时间弯腰翻捡了,谢谢孩子们!” 这是项目最直接、最温暖的成效。

2.校园环境优化提升: 卫生间变得更加整洁有序,试点分类垃圾桶成为一道亮丽的文明风景线。项目的成功经验为在校园其他区域推广垃圾分类提供了范本。

3.学生核心素养全面提升

(1)知识内化与习惯养成:学生不仅系统掌握了垃圾分类的科学知识,更在亲身实践中将“垃圾分类”内化为自觉的行为习惯和环保责任。

(2)关键能力锻炼:项目全过程有效锻炼了学生的信息科技应用能力(游戏开发)、批判性思维与问题解决能力(分析问题、设计方案)、沟通协作能力(宣传、引导、小组合作)、创造力(海报、手工作品设计)以及社会责任感(关爱他人、服务校园)。

4.跨学科学习能力:深刻体会到不同学科知识在解决真实问题中的相互关联与支撑作用,学会从多角度思考和解决问题。

六、展望未来

“智”理垃圾,“创”美校园项目虽然告一段落,但其影响是深远的。六年级学生们用智慧和行动证明了他们是校园的小主人。学校将持续关注试点效果,计划将成功的模式逐步推广至全校更多卫生间区域。同时,本次项目积累的经验、开发的资源(如Scratch游戏、宣传资料)将为我校后续的环保教育、跨学科教学提供宝贵的素材和参考。我们相信,这颗由同理心萌发、用跨学科智慧浇灌的种子,必将在校园中持续生根发芽,结出更多文明与责任的果实。