跨学科融合,共筑成长之路

一年级跨学科主题学习活动

近期,我校一年级开展了以“趣味队列训练”为核心的跨学科主题学习活动,这场充满趣味与挑战的全新学习旅程,为孩子们带来了全新的学习体验。

一、问题驱动 共探新径

传统的队列训练方式,机械的口令和重复的动作,让学生们感到枯燥乏味,提不起兴趣。对于一年级的学生来说,他们的空间感知能力比较薄弱,对图形的认知并不清晰,在队列训练中难以准确把握位置和方向。而且这个阶段的孩子集体协作意识尚未建立,在团队活动中缺乏默契和配合。如何解决这些问题,让队列训练变得有趣又有效呢?一年级跨学科教研团队依据各学科新课标理念及要求,进行了多次深入研讨,最终确定了以《趣味齐步走》为课题,"图形认知"为切入点,构建起体育、数学、美术、道德与法治四维融合课程体系,让学生在丰富多彩的活动中,掌握队列技能,提升核心素养。

二、聚焦素养 靶向定标

1. 通过融入趣味元素,激发学生主动参与队列行走活动的兴趣,逐步养成积极参与体育锻炼的习惯。

2. 将数学图形概念与实际运动场景相结合,强化图形认知能力。 使学生能够准确识别并对应不同图形路线,按照规定图形路线(如正方形、三角形等)完成队列行走,步伐整齐,动作协调,培养良好的身体姿态和空间感知能力。

3. 通过完成团队队列任务,使学生深刻体会合作的重要性,能够在活动中主动与同伴沟通、协作,增强集体荣誉感和团队凝聚力;鼓励学生克服困难、挑战自我,培养勇敢、自信的品质 。

三、四科联动 趣学共研

当数学课堂作为“图形认知”的起点,一场知识联动的奇妙之旅正式启程。杨丽老师巧妙地以立体图形的“脚印”为引,带领学生仔细观察,在联想中引导学生用生动的语言形容出“脚印”的形状。从“动手描一描”的实际操作中,进一步加深对图形特征的理解,在杨老师的引导下,大家都能准确地辨别出不同形状的图形。随后,杨老师从生活实际出发,带领学生寻找生活中的图形,让学生们明白数学知识就在身边。最后,通过拆解“船”的图案,引导学生找出“船”的图形组成,孩子们不仅掌握了图形特征,强化了认知,更悄然搭建起连接学科的认知桥梁,为后续其他学科的学习奠定基础。

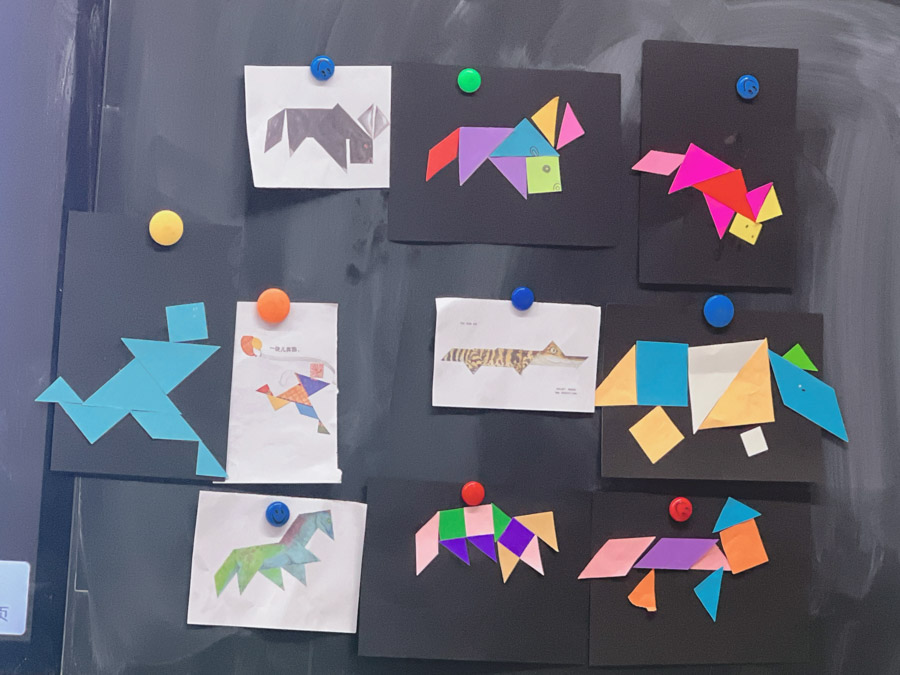

美术老师贾一萌与数学课实现无缝衔接,借助数学课由不同图形组成的“船”图案为切入点,自然开启《七巧板》的创作之旅,让学生们直观感受到学科之间的连贯性与融合性。贾老师通过《七个好朋友》的绘本故事,让学生们知道“图形”可以通过组合进行“团结”变变变。学生们在老师的提示下,充分发挥想象力,用七巧板拼出各种各样的图案,不仅激发了学习兴趣,将数学课堂的图形知识转化为创意作品,还为体育课的趣味活动提供了丰富的素材,这些充满童趣的七巧板图案,即将成为操场上跃动的轨迹。

有了数学和美术课的双重铺垫,体育老师李莹将学生亲手拼出的七巧板图案融入《趣味齐步走》课堂。运用“拼一拼”的图案让学生进行模仿走的热身活动,孩子们围绕“图形”展开积极练习,感受空间图形的魅力。大家惊喜地发现,为了走出特定的图形,自己必须抬头跟住大家,原本齐步走时总低头的问题也得到了解决。李老师及时根据学生的反馈进行评价,引导学生找到练习的技巧和重点,让学生在充满趣味的“图形”探索中,掌握正确的身体行走姿态,提升了队列训练的效果,更让体育技能与学科知识在运动中深度融合。

体育课上的团队协作,成为了道德与法治课堂的鲜活案例。当孩子们还沉浸在体育活动的兴奋中,赵丽娜老师以“图形机器人”为喻,巧妙地串联起此前课程的核心元素——“图形”需要组合才能成为完美图案,团队也需要协作才能完成挑战,巧妙地实现了多学科衔接。在为机器人贴“鼻子”的游戏中,学生们亲身感受到“众人拾柴火焰高”的力量,深刻体会到无论是队列训练,还是学习生活,团结协作是成功的关键密码。这场以“合作”为主题的道法课,为跨学科学习活动画上了温暖而深刻的句号。

四、复盘反思 展望新程

这次跨学科主题学习活动,是一次成功的教育实践。它打破了学科之间的壁垒,让知识不再孤立,而是相互渗透、相互优化、相互促进。在这个过程中,学生们不再是被动的学习者,而是积极的探索者和参与者,他们的学习兴趣被充分激发,综合素养得到有效提升。

从教师视角回溯这场跨学科教学实践,我们深刻意识到,融合创新不仅重塑了学生的学习体验,更对教师的专业发展提出了更高的挑战。要求教师突破传统学科边界,以更广阔的知识视野洞察不同领域的内在联系,以更精湛的课程整合能力编织系统的学习网络。这一过程中,团队协作成为不可或缺的支撑力量——学科教师们要打破壁垒、深度对话,在集体备课、资源共建中才能碰撞智慧火花,凝聚起强大的教育合力。

跨学科学习为教育带来了新的活力和机遇,我们将以此次活动为契机,不断探索课程融合的新模式、新方法,实现教学理念与实践能力的双重提升,让教育焕发出更加蓬勃的生命活力。