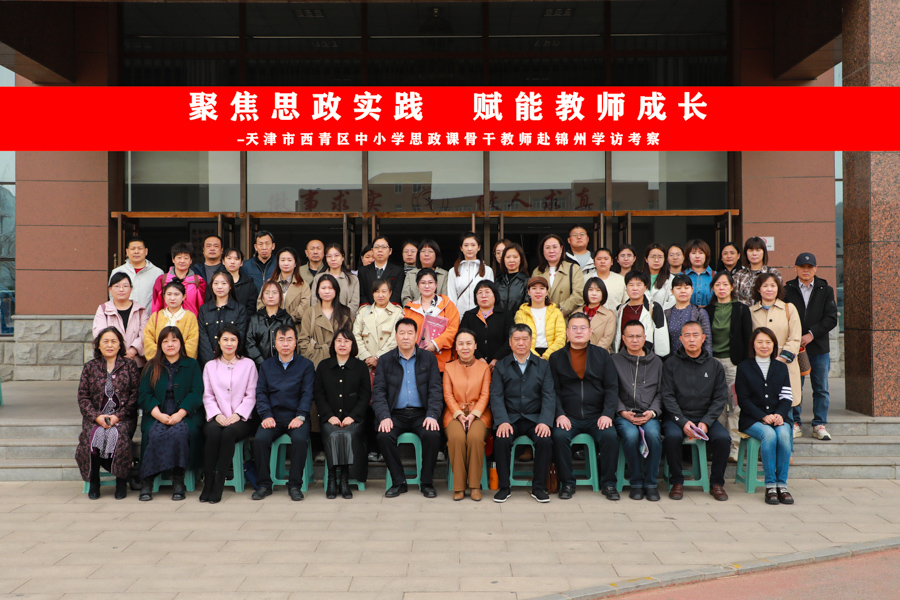

乐迎天津市教育同仁到访

4月11日,我校热迎远道而来的教育同行——天津市西青区中小学思政骨干教师学访团。这是一场跨越山海的对话,一次红色文化与思政教育的深度融合。两地教师以课为媒,以学为桥,共同探寻思政育人良策。

一、红色展馆映初心,文化育人润无声

思政教师们首先参观了我校“伟大胜利”主题展馆。对我校以项目化学习方式师生联手打造的主题展馆给予高度评价;随后,思政教师们又来到智能温室参观,一株株郁郁葱葱的绿植,诉说着从传统农业到无土栽培、智能温控技术的飞跃,诉说着从古代农耕文明的辉煌到如今农业的创新突破,成为“劳动育人”的生动注脚。

二、课堂绽放智慧花,小初联动显匠心

我校四位思政教师联袂呈现,打造高效课堂。小学部胡淼、杨馨儒老师与初中部翟艺聪、李嘉曦老师分别在两个会场同步开课。四节各具特色的观摩课呈现给来访教师。

胡淼老师执教五年级《美丽文字 民族瑰宝》一课,通过丰富多样的活动,带领孩子们一起畅游“汉字博物馆”,将“教”与“学”植根于学生的体验活动之中,让孩子们在不同的情景体验中了解汉字熔铸着祖先的智慧和灵感、蕴含着源远流长的传统美德、承载着中华民族的传统文化,激发孩子们的民族自豪感。

杨馨儒老师执教四年级《这些东西哪里来》一课,杨老师以“百宝箱”里的6样“宝贝”为切入点,通过情境创设、小组探究引导学生了解日常生活用品,带领学生追溯物品从原材料到成品的生产过程,感悟劳动的价值与工业生产的智慧。让学生们深刻体会每一件物品都凝聚着无数劳动者的心血,培养学生的感恩意识和社会责任感。

翟艺聪老师执教八年级《民族区域自治制度》一课,呈现了一堂既有理论深度又充满时代温度的思政特色课。课堂以新疆发展纪实视频切入,引导学生从“共建”和“共享”两个角度共同探究“如何铸牢中华民族共同体意识”。翟老师运用人工智能技术将抽象的宪法条文与具体的现实案例紧密结合,通过多维度的真实情境创设,让民族区域自治制度变得可触可感、可思可悟,将制度自信、文化认同如春风化雨般浸润学生心田,整堂课既有严谨的政策解读,又有真实的情感共鸣;既注重知识体系的构建,又强调价值观念的引领,充分展现了思政课在培根铸魂中的独特魅力。

李嘉曦老师执教八年级上册第一单元《走进社会生活》复习课。以15岁锦州女孩小羽的经历为脉络,串联起三次“社会参与实践课”:在辽沈战役纪念馆担任讲解员时,她在身份转换中理解“责任与历史传承”;参与社区活动遇到阻碍时,她用耐心化解沟通难题,践行“关爱与坚守”;面对爷爷葡萄园滞销,她尝试短视频营销,在网络实践中思辨“科技赋能与理性用网”。李老师的课堂打破传统说教,通过“情境模拟+分组思辨+命题设计”。小羽的故事既是一面镜子,映照出青少年参与社会的多元路径,更传递出“用行动感知社会、用担当定义成长”的价值观。适合初中学生及关注青少年社会责任感培养的群体,让课本上的“社会生活”在真实情境中落地,培养会观察、敢行动、善思考的新时代少年。

教师们听课中

三、报告引领明方向,立德树人谱新篇

在专题报告环节,锦州市教师进修学院副院长马玲作开场致辞。她讲到:近年来锦州市扎实推进大中小学思政课一体化建设,形成了“课程体系贯通、教学资源融通、师资培养联通”的具有锦州特色的思政育人新格局,为全市思政教育高质量发展奠定了坚实基础。

随后我校党委书记张洪东以“创新思政教育教学模式,落实立德树人根本任务”为主题作交流分享。聆听本次报告的有市教师进修学院副院长马玲、中教部主任李春野、教研员张小溪和金鑫;我校副校长祖秀杰、教务主任笪竹清、党办副主任金岩及小学部和初中部全体思政教师。

张书记从课程育人、活动育人、文化育人等六个维度,系统阐释了学校构建的六路思政教育教学模式。张书记特别提出:“思政教育要像春风化雨,在潜移默化中实现价值引领。”同时强调,思政教育不是单向灌输,而要在多元互动中实现价值引领。

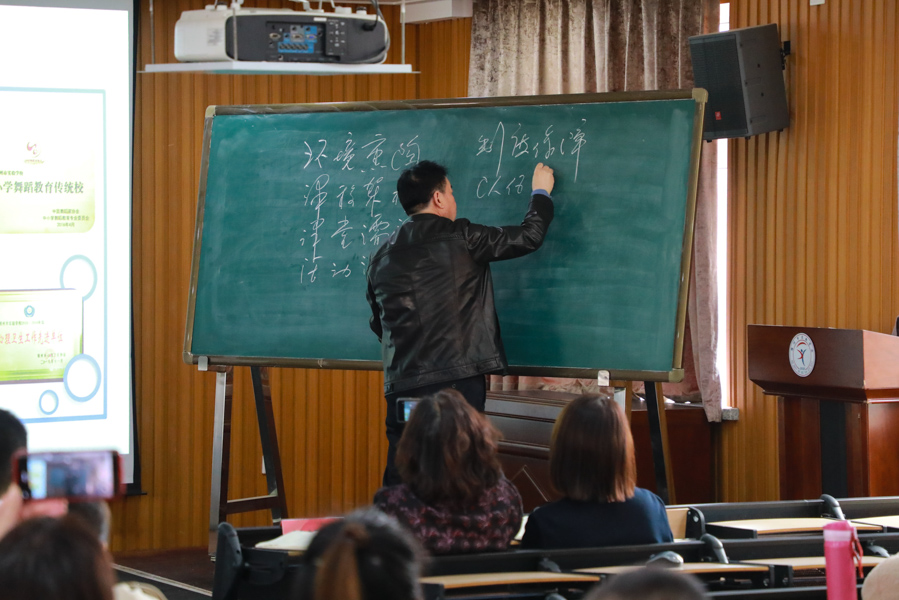

讲座的尾声,张书记书写了二十八字思政教育建设的心得:环境熏陶、课程架构、课堂濡染、活动浸润、制度保障、队伍影响、合力助推。

山海相连,共赴育人之约。当天津的务实之风遇见锦州的红色底蕴,两地思政教育便在交流中碰撞出新的火花。我校与天津市西青区教育同仁将以此次学访为纽带,持续深化合作,共建教学资源库,共享红色文化课程,共研思政课堂创新模式,让育人智慧在津锦交融中生生不息,为思政教育一体化工作贡献力量与智慧。

市教师进修学院教研员张小溪老师主持本次报告